令和6 (2024)年「稽古初めの茶事」報告-[後編]

本年1月最終週末に開催した「稽古初めの茶事」の続きです。前編は玄関の短冊から寄り付き、露地から小間の室礼へ席入りし、炭点前と濃茶をいただいたところまででした。後編は濃茶の後、席改めのために一旦露地へ移り再び広間へ席入りしたところからです。

炭点前の後に茶事のメインである濃茶をいただいた後、ゆっくりと広間で茶懐石と薄茶を戴くこの「前茶」と呼ばれるスタイル。パァっと明るい室礼に変わるところが醍醐味です。

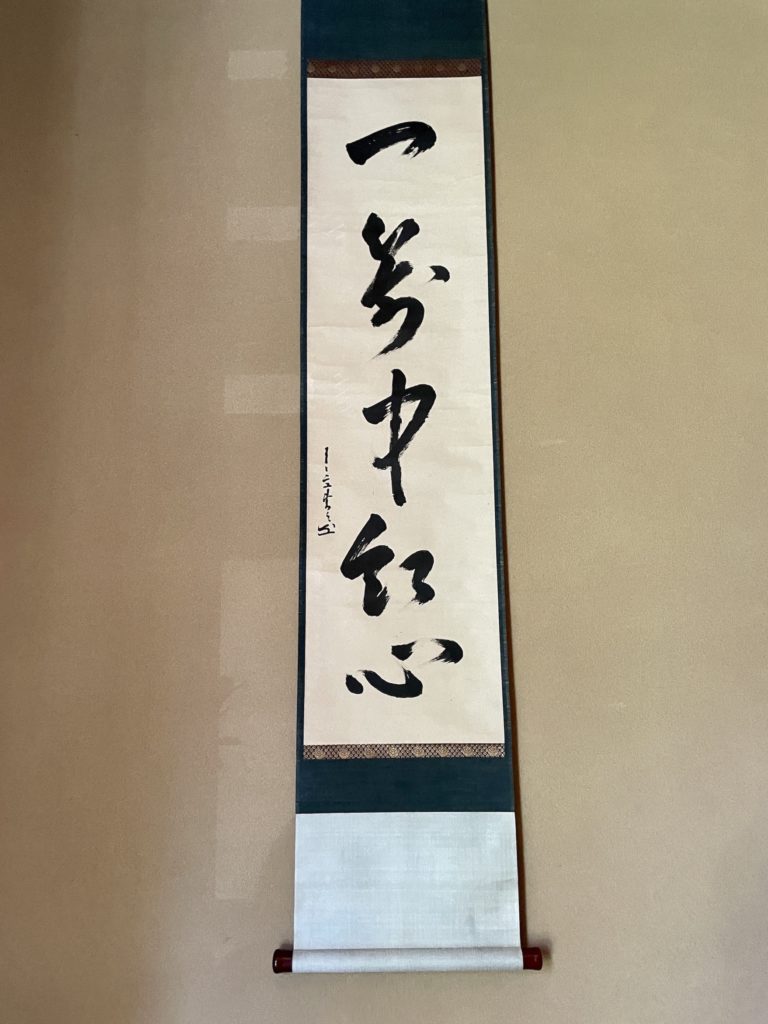

掛物は、建仁寺 小池心叟老師筆 (小池心叟老師は竹田益州老師に参禅し、白山道場開いた方です。)

『紅炉上一點雪(こうろじょういってんのゆき)』

川中島の戦いで上杉謙信が武田信玄に正に斬りつけたそのとき、『如何なるか是 剣刃上の事(刀で斬りつけられ、死が迫る心境はどうだ?)』と迫り、信玄はその時、刀を鉄扇で払い、『紅炉上一点雪 (熱い炉に落ちる雪のように、あれこれ物事を分別せずに運命に任せて生き切るのだ)!』と返した逸話でも有名。

赤くなった炉の上に、ハラハラと雪が舞い降りていく。熱風で融けてしまう一片もあれば、風に吹かれて炉を避けて地面に積もる一片もある。自然界の雪は、それらを狙って落ちるわけではない。

私たち人間は不安や後悔など妄想に絶えず振り回されてしまう生き物です。そんな念に修行を積むことで「生もなく死もない、執着もなく、恐怖もない」自分をつくっていくという中国 宋代の「碧巖録(へきがんろく)」の一説で『死に対する禅の答え』です。

昨年、大切な人との悲しい別れが続きました。そんな時、この一行から これからの自分の「生き方」を教えていただいた気がしたのです。

茶事では、自分で調べてくださいと伝えて多くを語りませんでした。皆さんは何を感じたでしょうか。

香合 フリフリ 紙釜敷シキテ 塗師 静峰

花入 青竹一重切 高野竹工花 梅、曙椿

茶懐石の献立は銘々皿に 真鯛昆布〆 穂紫蘇 山椒、慈姑、絹さや、

白和えは 菜花 下仁田葱 干し柿、黒豆松葉、金柑蜜煮、花弁百合根、海老芋。

飯物は、手鞠寿司。車海老 高菜 錦糸卵の三種

煮物椀 蟹湯葉真薯 鶯菜 京人参 柚子

焼物 鰆西京焼

漬物 沢庵 菜の花 しば漬

小吸物 松 の実 針生姜

八寸は、白魚筏焼松蓮根 木の芽

茶懐石の後、白湯をいただき、干菓子がだされ、お薄茶をいただききます。

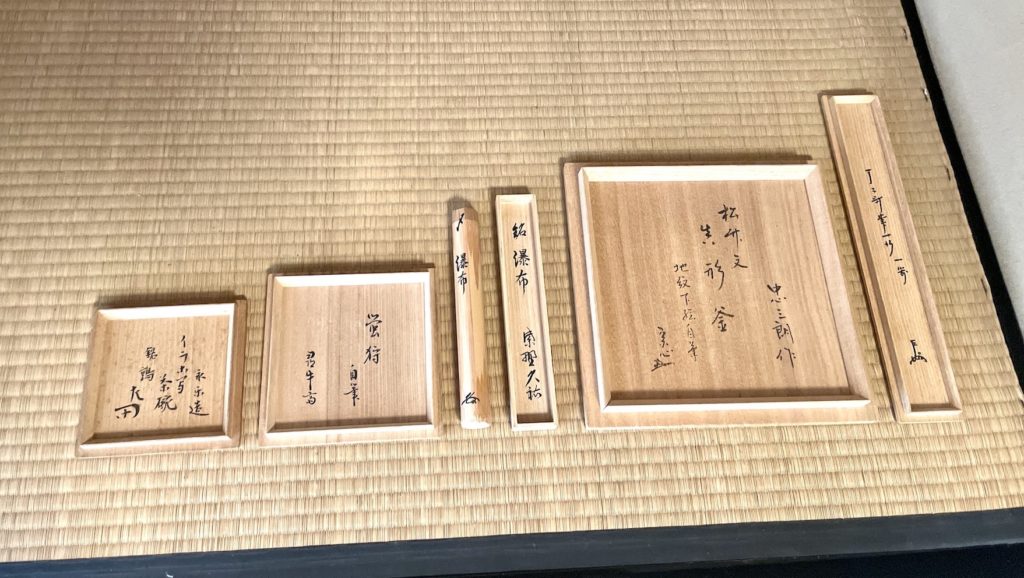

炉縁 松葉散らし蒔絵 蒔絵師 香月

風炉先 腰金地 宗完花押棚

高麗卓 水指 染付 桶川 瓔珞文 西川徳泉作品

茶器 而妙斎好写 若松蒔絵平 村田宗覚作

茶杓 琉球

茶碗 黒 八事釜

替 辰 榊原勇一作

水注薬缶 腰黒 祥雲作即中斎好み

(この水指をようやく見つけたので初お披露目です!)

建水 而妙斎好 砂張 一ノ瀬宗也作

蓋置 染付七福絵 紀州焼葵窯 二代 竿川栖豊作 「那智黒釉」

干菓子 味噌煎餅 辰焼印 福寿草和三盆 亀谷萬年堂

干菓子器 瑞雲 象彦

御茶 而妙斎好 栂尾の昔 ぎおん辻利詰

煙莨盆 櫛形 一閑

煙莨入 杉木 高野竹工製

きせる 如心斎好 二代 清五郎

パンデミック中も休まず茶事を続けてきましたが、時間をかけないよう初釜も「続き薄茶」での開催でした。なのでこの「前茶」と呼ばれるスタイルは4年ぶり。「初めて」という生徒も半数位いました。茶懐石も4年前から各人へ銘々にしていますが、これはいつ戻せるのかなぁ?炊き立てご飯も4年作っていないと不安デス。

それししても今回の八寸「白魚筏焼」は、どうしても料理長の金子さんが作りたいと何度も試作を重ねたこだわりの逸品!

茶懐石を手伝ってくれた社中は『パクっと食べちゃわないで、十分味わってくださいね!』と念を入れていました。笑

一つひとつの素材そのものの味を最大限に引き出す術も整い、今年は特に全てにおいて完成度が高かったです。

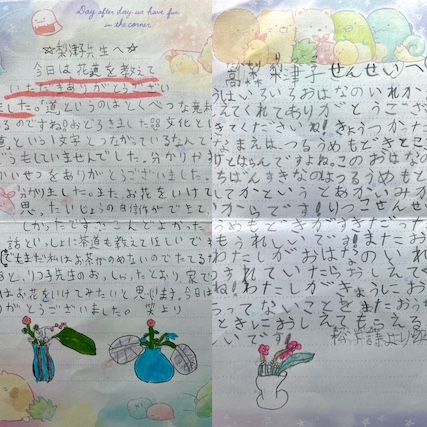

最後に皆さんから頂いたお礼のお手紙からひとつ抜粋させていただき報告を終わります。(長文ですが許可を得てそのまま投稿させて頂きます〜 ^^;)

拝啓

梅の花がそろそろ花を咲かせる季節となりました。

あと一息で春本番です。

さて、先日は「稽古初め」の茶事にお招き下さいましてありがとうございました。

今回で何度目になるかわかりませんが いつも初めて招かれたような新鮮な気持ちで茶事に参加させて頂いています。

今回は久しぶりに衝立を立てて「小間」という小さな草庵のような茶室に見立てて濃茶を頂くスタイルがコロナ以降久しぶりに行われました。

茶事に招かれると、いつもこの「茶事」というものを 古の侍たちは、どう受け止めたのか、ここに何をみよう、感じようとしていたことに思いが至ってしまうのですが、最も大きく感じるのは、例えば、江戸時代は実際の大きな戦いのない時代になっていたものの、武士たちは常に帯刀して暮らし、茶室はその「刀」を置いて、人と人が向き合う空間であったということです。このことは「茶事」「茶室」を、「空間」を考える上で非常に大きなことだったのではないか、と思います。

帯刀する故に「侍」であった人たちが、それを持たずに会う場だったということは、人間そのものが、その人が持っているものが容赦なく見えてくるはずです。

こうゆうことから書き始めたのは、何と言っても今回が「小間」の空間で行われたのが印象的だったからです。

人と人との距離が狭く、空間はまさに参加した人たちの雰囲気や人柄で作られていました。人の思いや感じていることが、そのまま空間に流れ出して新たな空間を作っているような密な空間でした。

ふだん全く別な場所で異なる生き方をしている人たちが「小間」のような小さな空間で肩を寄せ合ってひとつの腕を回してお茶をのむということが特別と言わず何でしょう。不思議なことです。

この「空間」の共有と「茶碗」の共有。これを敢えて求めていくことの意味をどうしても考えたくなりました。

もうひとつ、このことを考える上でどうしても気になるのは、「武士の身体感」です。

武士としてきちんと鍛えていた人なら、私たちとは異なる身体感覚を持っていたと思います。

刀を扱うのに長けていたならば、自づと現代人と身体感覚は変わってくると思います。そういった身体に敏感な人たちが敢えて「小間」のような小さな空間で「空間」と「茶碗」を共有していたということは、私たちが先日、感じた以上の何らかの「交流」が かつては、茶事の場、茶室の中で行われていたのではないかと思うのです。神秘的なこととしてではなくて、日常的なこととして、です。

茶の文化が続いてきたということは、日本文化の核のような交流がそこで行われて来たのではないかと思います。

「美」「侘び」と言葉で表現され尽くせない何かが、そこにあったのではないか。実は今は、もうそこでは行われていたのではないか、そんな感じです。日本から消え去った文化がかつてそこにはあった。そんなことを考えるのも何か楽しくなる。「小間」という空間にはそんなちょっと興奮状態になってしまい色々妄想をしてしまいました。とにかく大変有難い機会を頂いたというのが、いちばん簡単な感想です。

あとは、高森先生が茶事で掛けられたお軸「東山水上行」「紅炉上一點雪」、美しい映像的な禅語で、心に残りました。「東山水上行」に関しては友人パルバティが同じようなことを話していたこと、さらに、インドの神様ハヌマーンが薬を採るために山をまるごと運んでくるのですが、そういった大きなスケールを見てうれしくなりました。逆に「紅炉上一點雪」の変幻自在振りな視点の変化も、この茶事になんとも言えない味わいを与えていたように思いました。私たちの一歩一歩がどこに向かっていようと一歩一歩行くしかないのだということを改めて感じさせてもらいました。

今回の懐石も大変おいしうございました。特にクワイとかユリネとかシンプルな煮物は存在感が素晴らしかった。

偶然か意図したものかは分かりませんが、クワイは芽が出ている姿が「芽出たい」のでお正月のオセチに食べるそうですが、今年の干支の甲辰の「甲」の字は田んぼから芽が出る姿が「甲」という字だと言われます。クワイと甲が「象徴」で同じような意味を持っているのも、あとから考えると何か示し合わせたようで面白い。

とにもかくにも、このような場を設けてくれている高森先生に心から感謝です。どれだけ準備が大変か、愛情がないとできないことで有難く感じています。

さらに、茶事の度に、七夕のように何度も社中の皆さんとお会いでき、場を共有できること、本当にありがとうございます。

細かいことを挙げると他にも色々書きたいのですが、書いていると春になりそうなので、この辺りで筆を置かせて頂きます。

本当に春を迎えるまであともう少しかかりそうです。どうぞご自愛下さい。

心から感謝を込めて、ありがとうございました。

敬具

2024年2月11日

便箋 8枚にびっしり書かれた御礼の手紙。ライブ感が半端じゃないでしょう?

私の親友、通称チャックさんからです。彼女は私の弟子ではありませんが、もう何十年も私が茶道華道に取り組む姿を見、茶事へ参加し応援してくれている心の友です。

参加した皆さんからそれぞれに素敵なお手紙をいただきました。手紙は本当に嬉しいです。私の何よりの宝✨です。

私が学んできた全てを、伝えていくことを改めて誓います。

ありがとうございました。

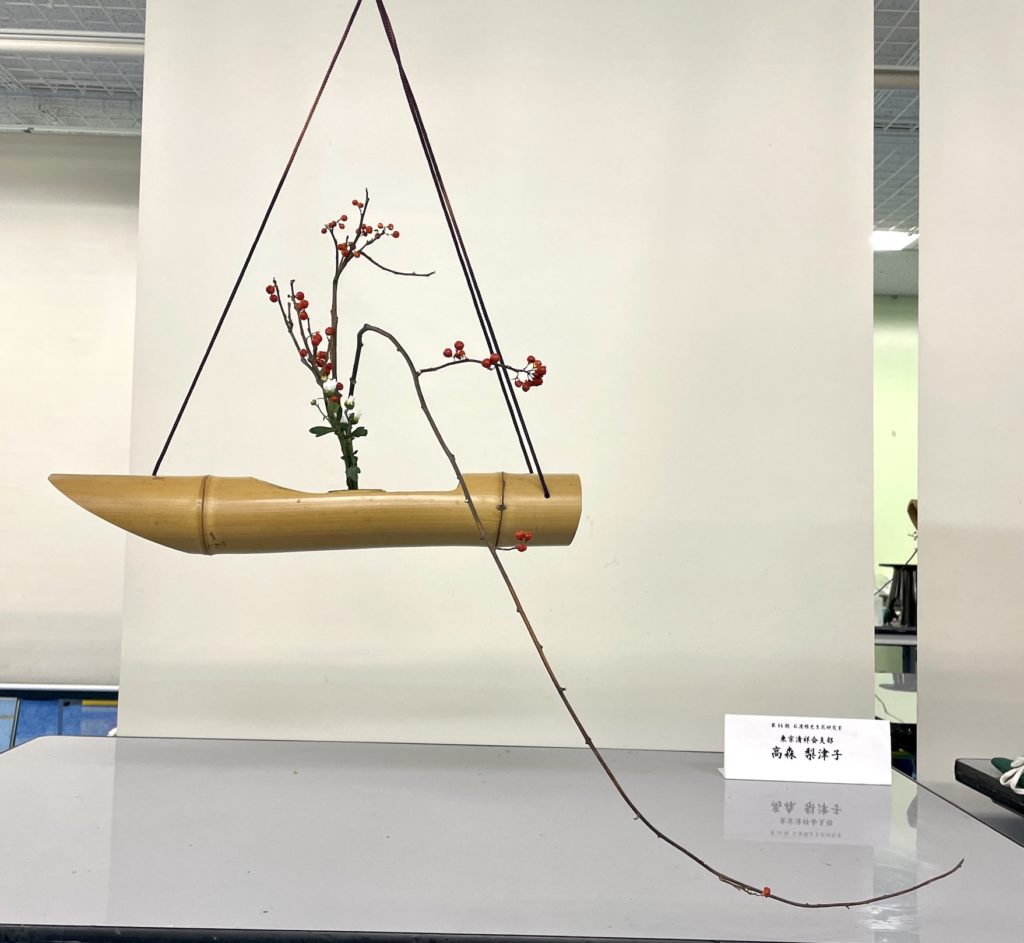

西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室 蓮心会 高森 梨津子

令和6 (2024)年「稽古初めの茶事」報告-[前編]

私たち花と向き合う池坊人は、草木の命と日々向き合っています。与えられた命を懸命に生きる草木の姿勢に共感し、それを私たちの生活に投影し自らを高めていく営みこそが池坊の華道なのです。

今年2024年は心痛む出来事から始まりました。たくさんの尊いいのちが失われました。亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。そして被災された方々の心が一日も早く癒され、復興が進むことを願っております。

被災された場所、地域に一輪の花があれば、少なからず人々の心に希望の火が灯ると信じます。池坊華道は仏様に供える花、仏前供花から始まり、日々の生活の安寧、家族地域の平和を祈願する祈りの花そのものが原点なのですから。

本題の蓮心会「稽古初めの茶事」は、1月27、28日に開催しました。

年末から茶懐石の試作や準備を進めていたとはいえ、1月は清祥会の新年会。その日の後すぐ 京都へ上洛し、生花教室2年度の4期を終え(前回報告をしました)、その一週間後だったので、年明けから目がまわるほどの忙しさでした。

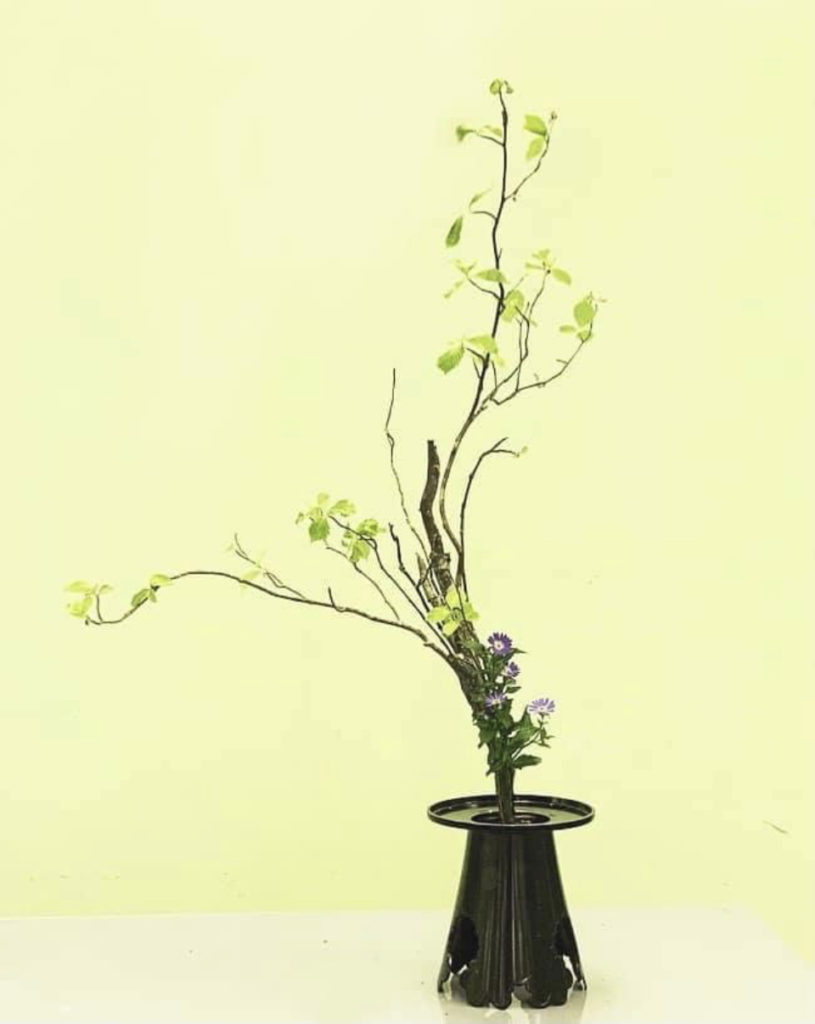

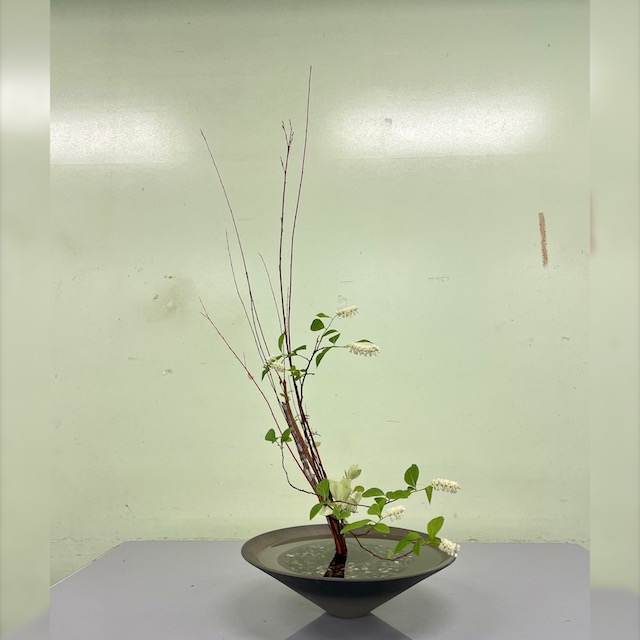

その一週間後は師匠宅の「初釜(稽古初めの茶事)」、その2週間後は 同じ清祥会 石渡正子先生の講義で青年部の「立て花勉強会」。この「立て花」の勉強会に社中 4人と参加し、正子先生の講義は 立て花が生まれた時代背景かいけばなの歴史、今に至るまでと、詳しく素晴らしい講義でした。(実技は上の写真です。)

そして先日 2月24日(土)は能の師匠、東川尚史先生の「尚月会」発表会。

今年も蓮心会有志、山田美礼さんと木村奈月さんの二人の連吟「竹生島」から始まり、私と阿部櫻子の素謡「清経」、仕舞は「巴」で出演させて頂きました。今年で9年目。発表会も勿論ですが、蓮心会の有志で持たせていただく「添釜」も回を重ね、蓮心会の皆さんの「継続の力」が育っていることも実感しています。

3月ひな祭りの日に師匠が席主を持つ「靖国神社茶会」や、3月中旬には清祥会の研究会(石渡雅史先生の講義と三種生けの実技)、その後すぐ3月13日から京都池坊の学園祭(3/15〜18)「春のいけばな展」です。

京都華展のすぐ後、「利休忌」と、3月21日から28日は上野の「東京連合会華展」。ノンストップで4月には石渡雅史先生の3年度1期が始まります!

そして 4月は、私がこの茶道・華道の世界に入るきっかけとなった師匠の娘 美香さんの一周忌、誰より尊敬する大好きな女性でした。5月は母の一周忌。

そう。

長くなりましたが、なぜ「初釜」ではなく今年は「稽古初めの茶事」と云うかという理由がここにあります。

ということで、(ようやっと)本題の茶事報告をいたしましょう。今年は母と、美香さんに想いをよせて、そして同時に 新年も寿ぐような道具組を考えました。

「甲辰(きのえたつ)」の「甲」は、十支の最初。新しいことに挑戦し、成功する年。また辰は龍、「昇り龍」と言われるように、勢いよく活気に溢れ これまで準備してきたことが形になるそうです。

玄関の短冊

『一花開天下春(いっかひらいて てんかはるなり)』 即中斎筆

「一塵起こって 大地収まり 一花開いて 天下春なり」

虚堂禅師の言葉『心華発明(しんげ はっしょう)』

〜心の花が咲く〜 “悟りの開き” でしょうか。

寄付きは色紙『飛龍(ひりゅう)』、建仁寺 小堀泰嚴老師筆。

茶事の直前に師匠正子先生に戴きました。先生からの応援に心から感謝致します。

今年は4年ぶりに本席は「小間」の室礼にしました。

掛物は足立泰道老師筆『東山水上行(とうざん すいじょうこう)』。

今年ほどこの言葉の意味の深さを実感したことはありませんでした。

炭点前は小間なので、一閑の神折敷、羽根は黒鷲。

4年以上前に見つけて出番を待っていた炉縁の登場!見事な黒柿。指物師は大崎雄斎。

香合は辰。12年前に京都の和楽で揃えていた当時を懐かしく思い出します。

露地へ移って頂き、濃茶のために席を改め「後座」へ。

花入は弥三郎(北川 宏幸)作、「笛」。花は万作と加茂本阿弥。

琵琶や笛など音がでるものは、弔いの意味があるとのこと。

水指 備前耳付 伊勢崎満、茶入 膳所 陽炎園、

茶杓 堀之内宗完 手つくり 銘「白梅」、茶碗は4年ぶりの嶋台。

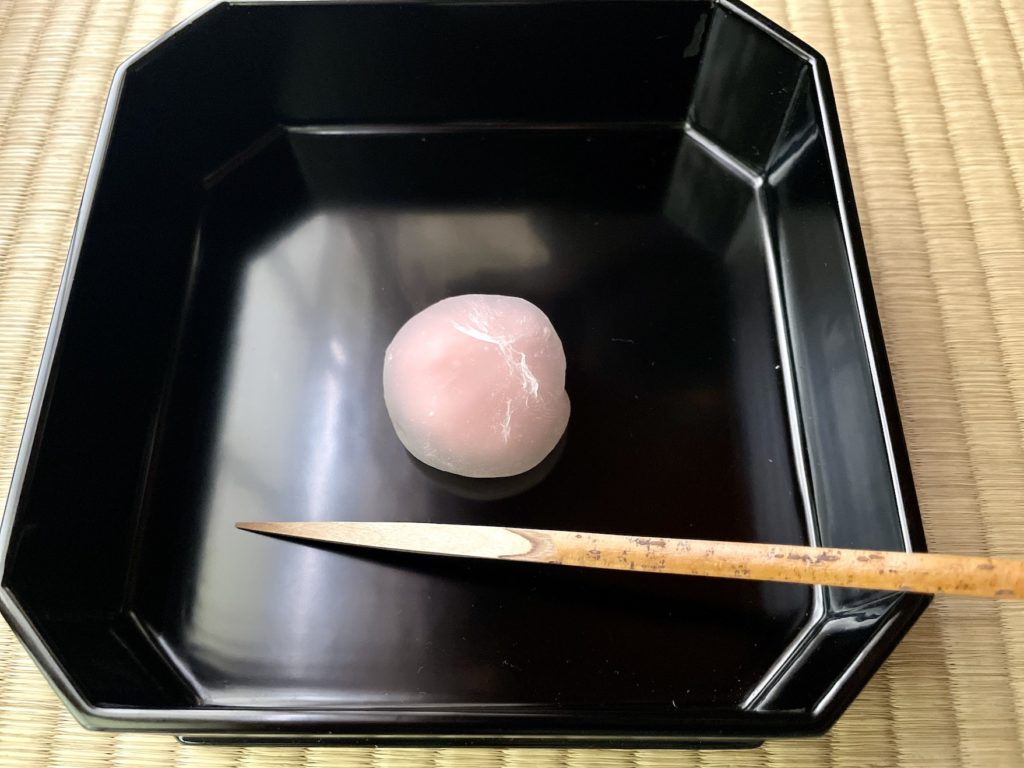

主菓子は、亀屋万年堂製「辰きんとん 白百合根製」。龍の手で宝珠を掴む図案です。

濃茶は、柳櫻園の猶有斎好 特別引き上げ「楽寿の昔」。

小間で炭点前の後、濃茶をいただき、室礼を広間へ変え「茶懐石」をいただきます。この、茶懐石の前に濃茶を頂いていただくスタイルを「前茶(ぜんちゃ)」といいます。

さて、長くなりましたので前半はここまで。後半は広間席からを報告します。色々盛りだくさんで すみません(笑

日々の稽古や、生徒の作品、ワークショップの様子などをF.B.にアップしています。

*教室と個人的な投稿も。↓

Instagram↓

ttps://www.instagram.com/sado_kado_ritsuko/

Facebook↓

西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室 蓮心会 高森 梨津子

2024年 池坊「生花」の学び。2年度4期。

令和6年の池坊中央研修学院、石渡雅史生花教室 2年目 4期 、1月15〜19日の学びの報告です。2年目の最終期です。

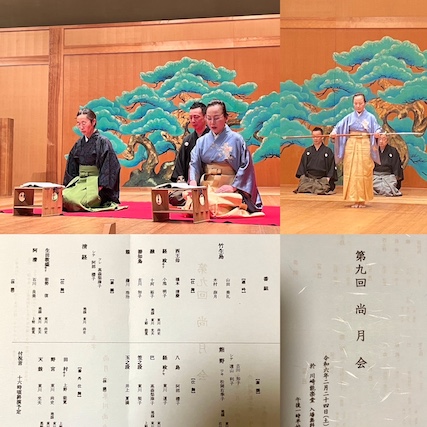

初日は、「松竹梅」。「松竹梅」は、真に「松」「竹」「梅」のいずれが「真(しん)」になっても生けることができる祝儀の席に相応しい生花(しょうか) です。

一昨年の四期で私は「竹の真」を学ばせて頂いたので、今年は「若松の真」です。

「松竹梅」のいけばなは、松と竹と梅を自由自在に組み合わせ、「真」「行」「草」の生け方があります。

その中でも「若松の真」は、最もあらたまった「真」の花律です。

全てが立派な花材なのです~~

ノコギリで竹を引き、くわやノミで松や梅の足元を整え、完成。

私は若松を真・真の前と後ろのあしらい。竹胴。梅を副、躰、躰内にいかしました。

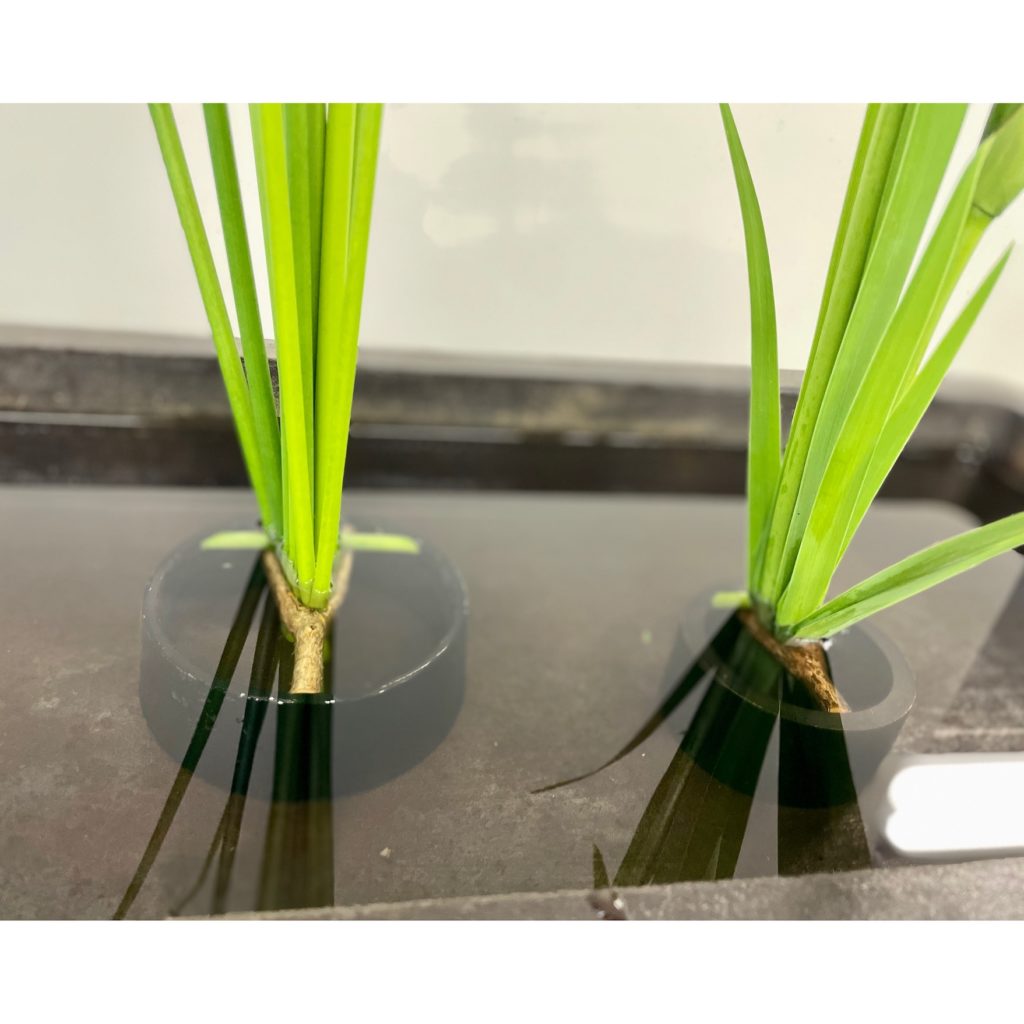

「松竹梅」は、井桁(いげた)配りで留めます。「井桁配り」を撮影し忘れたので、水仙のそれを見せます↓。格調ある花形はこの配りで生けます。「生ける」というより立花のように「立てる」という感覚です。

それぞれの花材に合わせて、青竹を切ります。まず初めに一番奥の下、そして左右、最後に手前に挿して花材を留めます。まあ、これが実は大変なのです(汗)。

本日の雅史先生の名言

『植物の特性を (目でなく、耳でなく) 、手で聞いてください。』

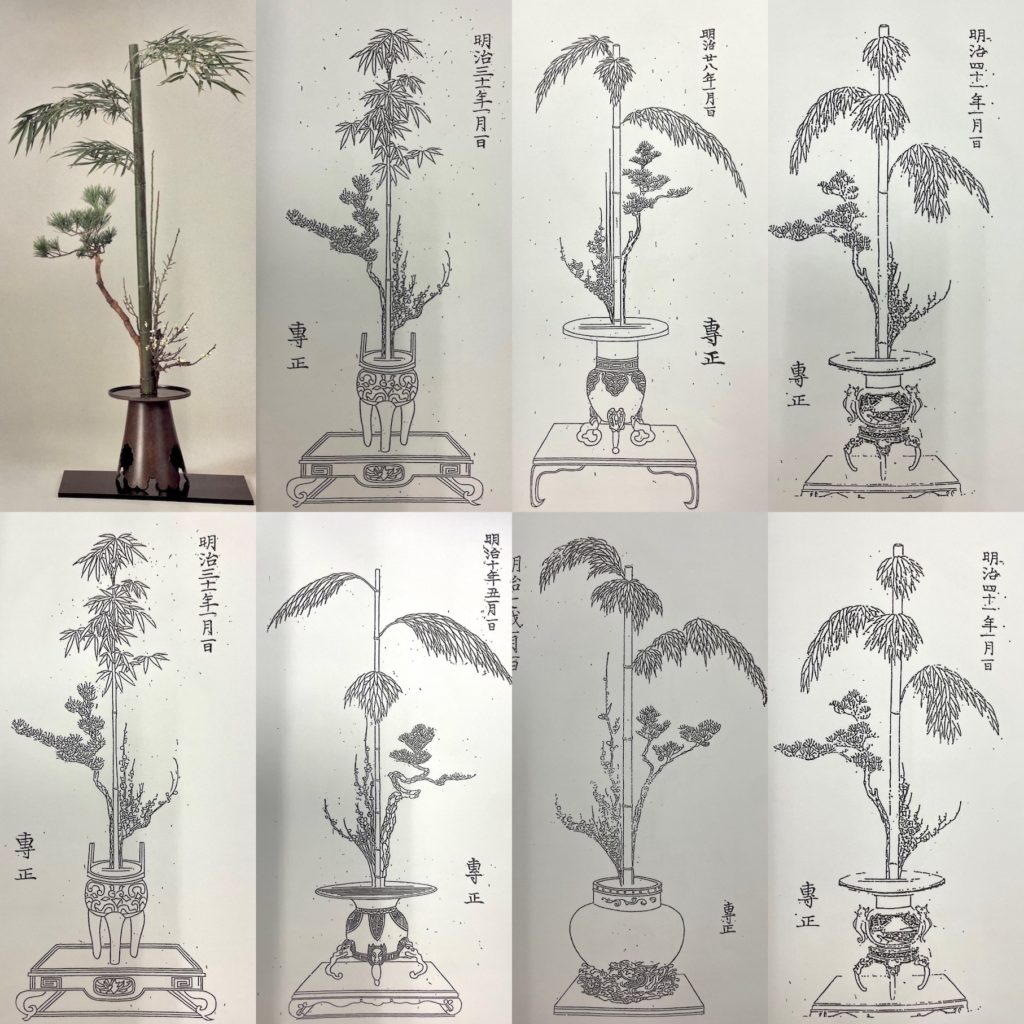

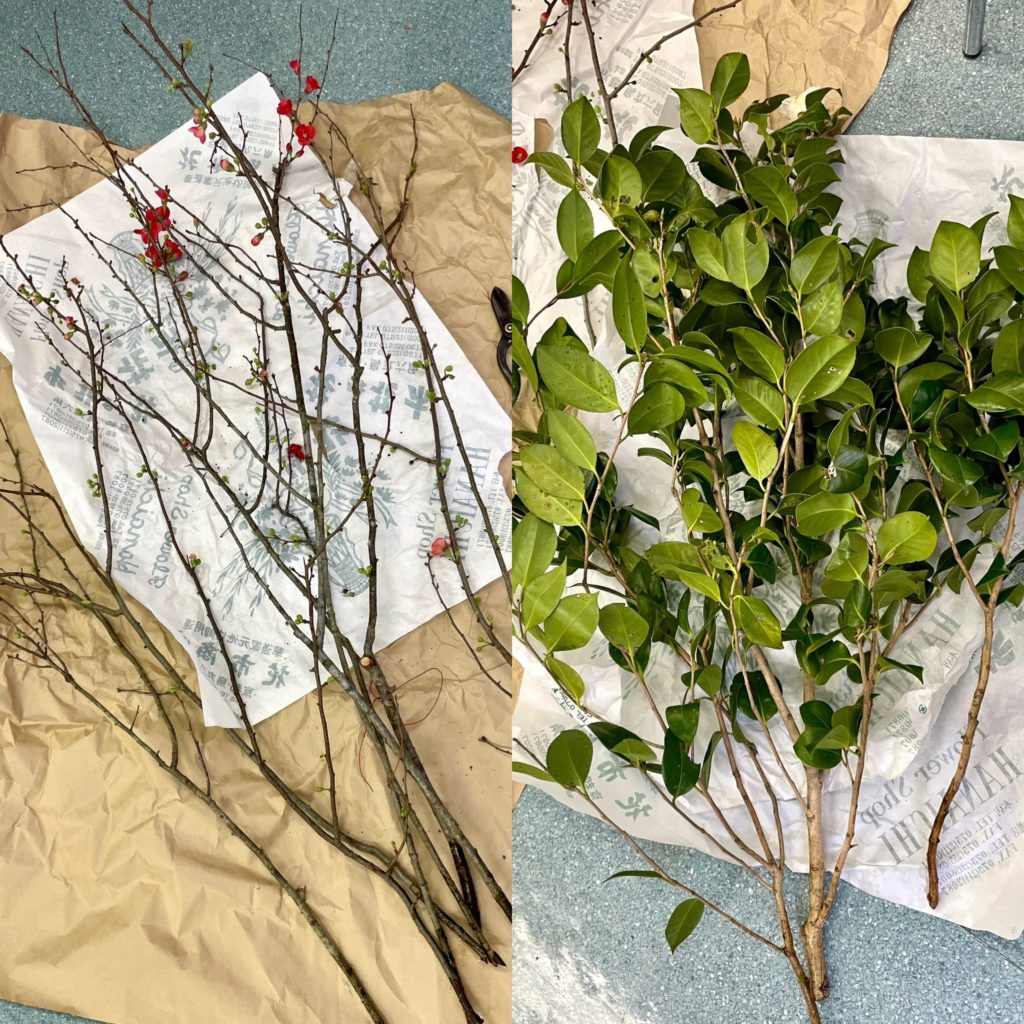

2日目は、二重立ち昇り生。花材は「木瓜」と「椿」。変化形です。

下の重はに「立ち昇り」の花、上の重は「懸崖」の姿を表現します。

それぞれの植物が障害があった時に、どうやって生きていくのか。我々も確認する良い勉強です。

障害を抜けたときの植物は、伸び伸びと嬉しそうです。

この花材の中から抽出するのですよ〜 ↓

差し口は、花配り。生花の基本の留方です。↓

雅史先生、今日の名言

『いけばなは、“ 効率をドンドン求める ” のではなく、植物それぞれの特性や秩序を知り、絶えず追求していくもの。 』

『ゲームは難しいからこそ、熱中する。』(昨年腑に落ちた言葉です)

3日目は、「梅」の一種生け。

梅の「苔木」は過去、「咲いている花枝」は現在、「瑞枝(ずばえ)」は来年新しい枝となる青い一直線の枝。↓

苔木が大きい!

雅史先生、今日の名言

『限界までいって、その先へ行く努力。』

まさにその言葉の通り、この頑張りはきっと私の身になる!と、信じます。

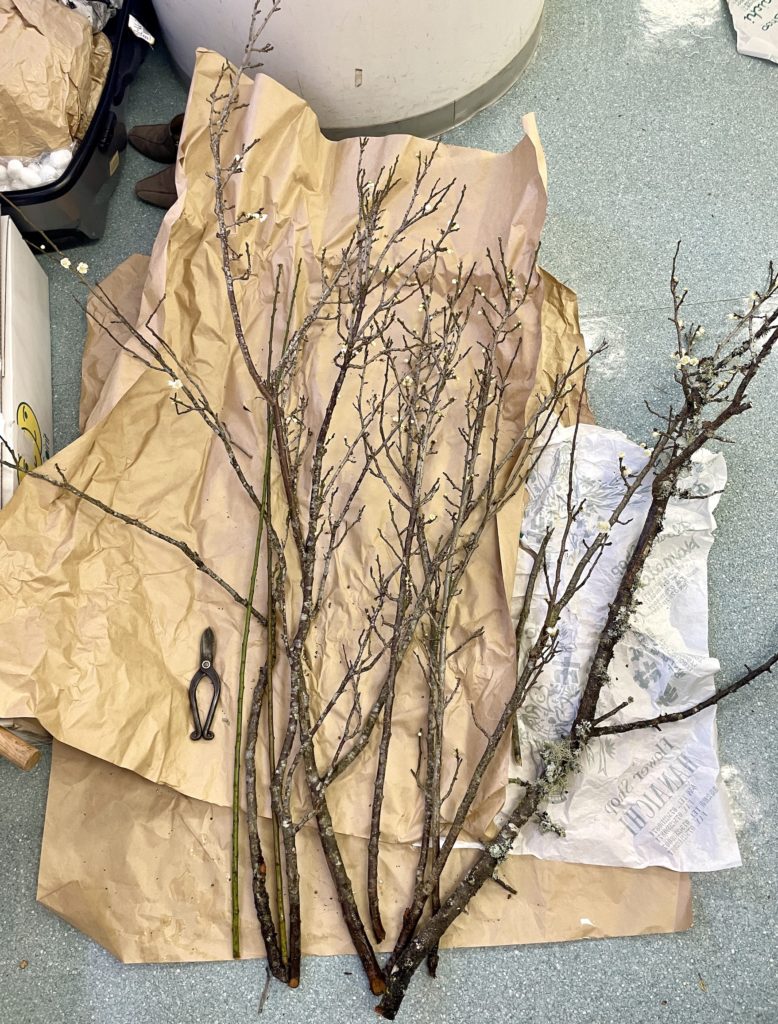

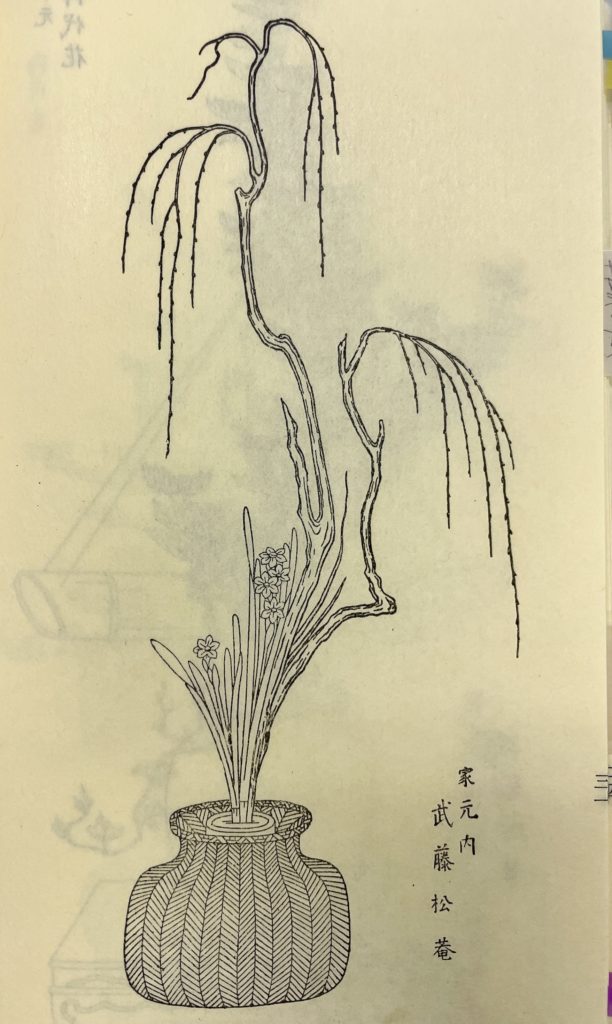

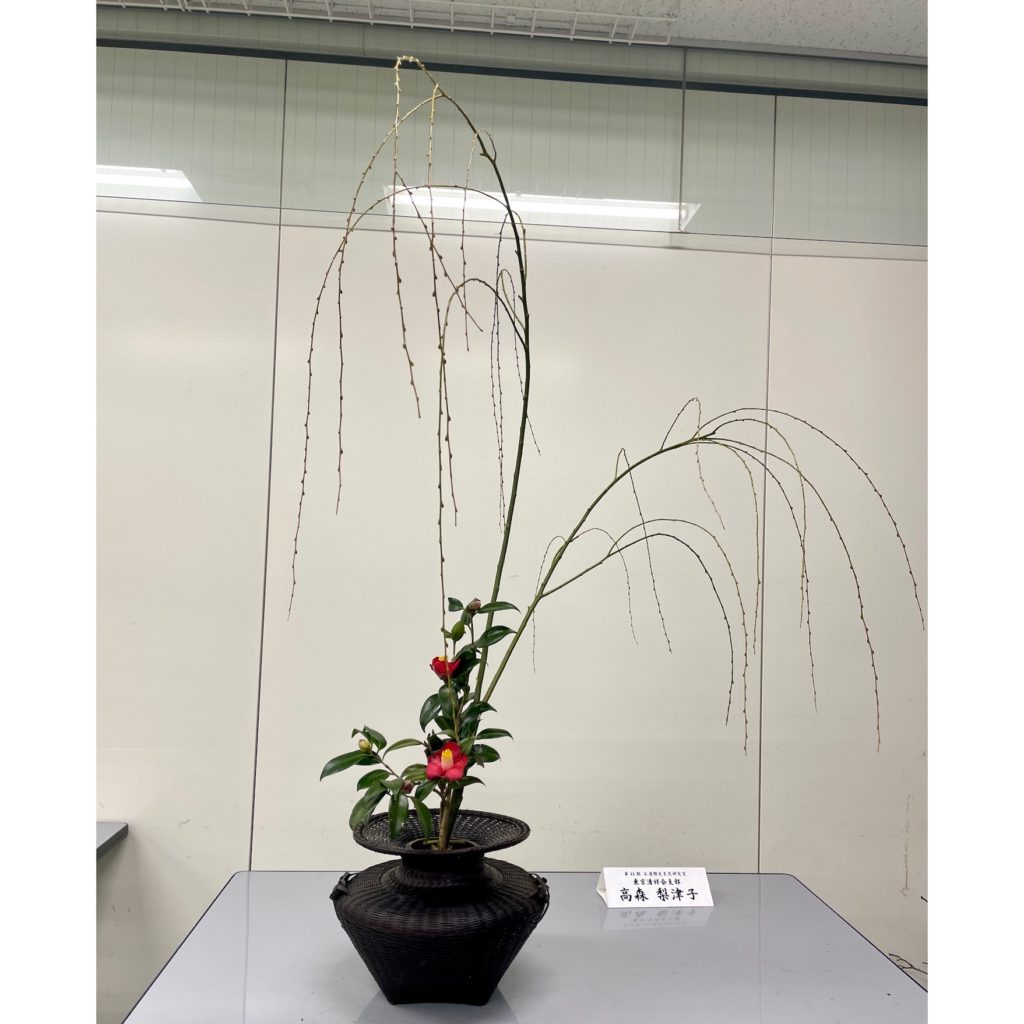

4日目最終日は、枝垂れ柳と椿。

両垂れ (両方に垂れる出生) の代表。必ず根締めを添えます。冬から春の花材。根締めには、椿の他、山茶花、寒菊、菜の花、蕗のとうなど。

基本的に一本の柳で「真・副」をとります。が、この柳です (汗) ↓

枝を溜めるのは折れそうで怖かったですが、諦めず、根気よく。はい、なにごとも。

枝垂れ柳と椿を、籠に花配りで。

明日は修了式なので、今年3月15日(金)〜18日に開催される学園祭作品の練習も。

私は「舟(出舟)」を出瓶させていただきます。

同じ3月21日(木)〜30日(土)は、上野東京都美術館で「三種生け・株分け」を出瓶させていただきます。

楽しみですね (~~)

中央研修学院、石渡雅史先生の生花教室 の2年目がこれで修了します。

とても深く濃い、二年間でした。同じ教室にはあと一年間しか通えません (涙)。 どれだけ忙しくとも、残る一年を学び味わい、そしてこの学びをそのまま弟子に伝え尽くします!

それにしても、今期はなかなかのハードさでした。ホテルニューオータニにて東京清祥会の新年会を終え、京都へ上洛。授業終了し、クラス会や食事会の後、初釜のお誘いの手紙を約20名分書き、このブログを書く。このノルマ、達成です。残りのノルマは帰りの新幹線で。さてさて、私は帰って本格的に今月末の「稽古初めの茶事(初釜)」に向けて集中しますよ~~

取り急ぎの報告。少し落ち着いたら上書き修正していきますのでお許しください!

西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室 蓮心会 高森 梨津子

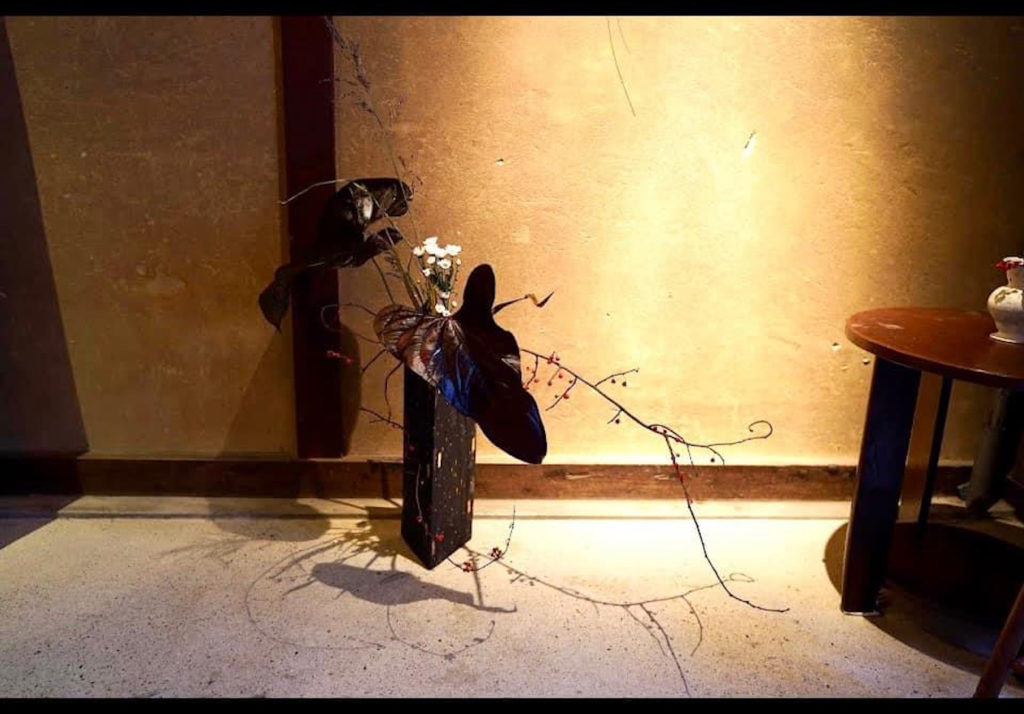

京都「ボンジュール現代」で華道稽古 2023年10月

京都寺町にある「ボンジュール現代」というギャラリーにて、華道教室を開催しました。ここは、築100年近い町家をリノベーションしたとっても素敵な空間です。友人の住まいでもあり、その友人家族が2024年春からベトナムへ移住すると聞き、小学1年と3年生の友人の娘さんたちに日本文化を体感してほしい!と私から提案しました。

今年は特に暑さが厳しかった。もう秋なんて来ないのではないか?と思っていても、気がつくと金木犀の香りがし、葉は紅葉し始め空が高く感じる。そうした四季の移り変わりを私たちは植物から教えてもらうことが多いです。

外国に旅行するとよくわかるのですが、日本の植物は特に繊細です。陰陽もよく分かります。だからこのような繊細な文化が育まれたのだなぁ、と痛感します。

お茶を飲むこと、花を生けることは、何処の国の人でも楽しみます。なんと!ネアンタール人の墓の上に死者のために花が置かれていたこともわかっています。

しかし、そのお茶を飲むこと、花を生けること、また 字を書くこと、香を楽しむことなどが「文化」として伝承されているのは、日本だけなのです。

「フラワーアレンジメント」と「華道」、目的が全く違うのです。

面白いと思いませんか? ここ 日本人、意外に気がついていないのです。

ここ、いつでも私に直接聞きにいらしてください!^^

さて、「ボンジュール現代」での華道教室の報告。

生花の作品が、この建物と素晴らしくマッチするのです。

丁度、学校が終わった次の日でしたので、そのまま作品を展示し説明します。

笑ちゃんと詩ちゃん。初めは照れてしまい消極的だった二人でしたが、花を手に持ったらもう夢中!

花材はたーっぷりあるので選び放題!

「葉の陰陽」に興味津々!飽くことなく観察しています。

参加した6人のうち一人は私の華道教室、もう一人は茶道教室に数年通っていました。4人は「華道」初体験。

花器も沢山用意し、好きな花、好きな花器を自分で選んで好きな場所に生けます。作品録も書いてもらいます。

皆さん、楽しくて止まらなくなってしまい、一人で2杯は生けていました。

場所も花器も素敵なので全てが絵になります。『ここで華展できるな… したいなぁ』と閃いてしまう。

後日、笑ちゃんと詩ちゃんから丁寧な御礼のお手紙をいただきました。

彼女たちの心の中のどこかに、日本の花の姿が残りますように。

皆さんも一度、体験にいらっしゃいませんか?^^

西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室 蓮心会 高森 梨津子

2023年 池坊中央研修学院「生花」の学び 3期 (10月)

昨年令和5年の池坊中央研修学院、石渡雅史生花教室 2年目 3期 、10月23〜27日の学びの報告です。

このblog「生花」の学びの報告も2年半分7回目となりました。

この報告でよく登場する「伝花(でんか)」とは?と、意味がわからない方もいらっしゃるのではないかと思います。なので今回、思い切って『初伝』の伝花「七種傳」と「五ヶ条」について少し記載することにします。

しかし実はこうした教えは、口伝でもあるので簡単に紹介するものではないと思います。なのでとても悩みましたが、できる限り正しく伝えたいとの気持ちがあるので最小限の紹介としますのでどうかお許しください。稽古場では惜しみなく伝えていますから、生徒たちはしっかり学んでいきましょうね!

伝花は、『初伝』で伝授されます。(現在 正式な傳書は『脇教授』の職位の時に下附されます。)伝花とは、通常の「正風体(しょうふうたい)」とは異なる特殊な手法や美観によっていけられる花です。生花・立花とも職位に応じて相伝されるものです。池坊の長い伝統の中で成立し、伝習されてきたものです。

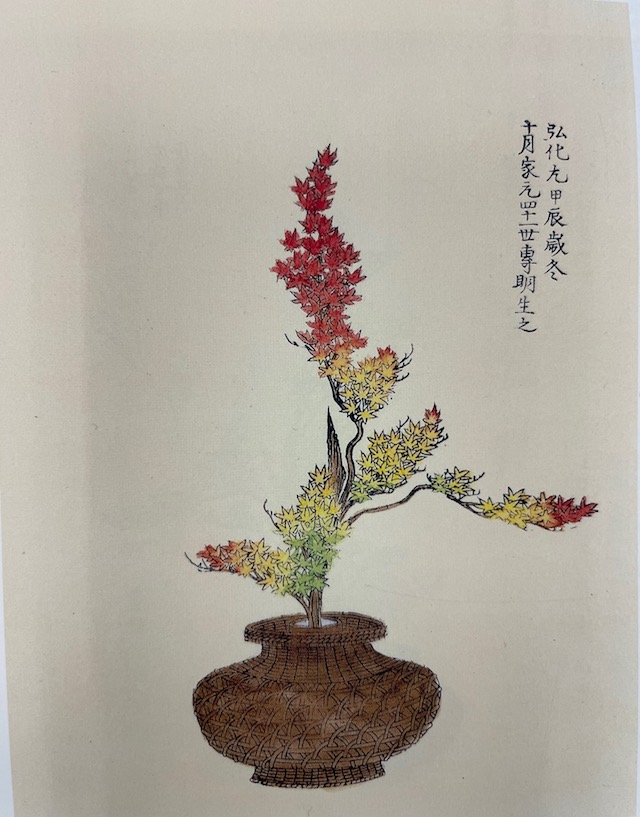

伝花『五ヶ条』は、「松竹梅生方之事」「三船生方之事(出船)(入船)(泊船)」「実物之事 葉物之事 蔓物之事」「生花 桜」「生花 紅葉」。

伝花『七種傳』は、「芭蕉」「蓮」「水仙」「万年青」「椿一輪生」「牡丹」「牽牛花(朝顔)」の七種。

江戸時代後期、文化年間(1804~18)、四十世池坊専定により相伝が始まり、四十一世専明宗匠の時代に現在の姿として相伝されています。

『初伝』という初めの段階でいただくお許しではありますが、池坊生花の真髄と特徴を内容としていて とても意味が深いので、稽古を続けながら繰り返し学ぶことで体得していきます。

このblogでは、『五箇条』の「実物之事 葉物之事 蔓物之事」の「葉物」として2022年1年2期に「擬宝珠(ギボシ)」、「実物之事」は「蔓梅擬」の二重生。「生花 紅葉」「実物之事 葉物之事 蔓物之事」は2022年1年3期、「松竹梅生方之事」は2022年1年4期、「生花 桜」は2023年2年1期。この2023年2年3期3日目に「三船生方之事(出船)(入船)(泊船)」の「出船」を報告します。

『七種伝』の「芭蕉」は2022年1年2期の初日、「蓮」は2023年2年2期の初日、「水仙」と「万年青」は2022年1年4期、「牡丹」は2023年2年1期に学んでいます。「牽牛花(朝顔)」は、極早朝に咲いてしまう花なので授業で学ぶのは現実には難しいですね。

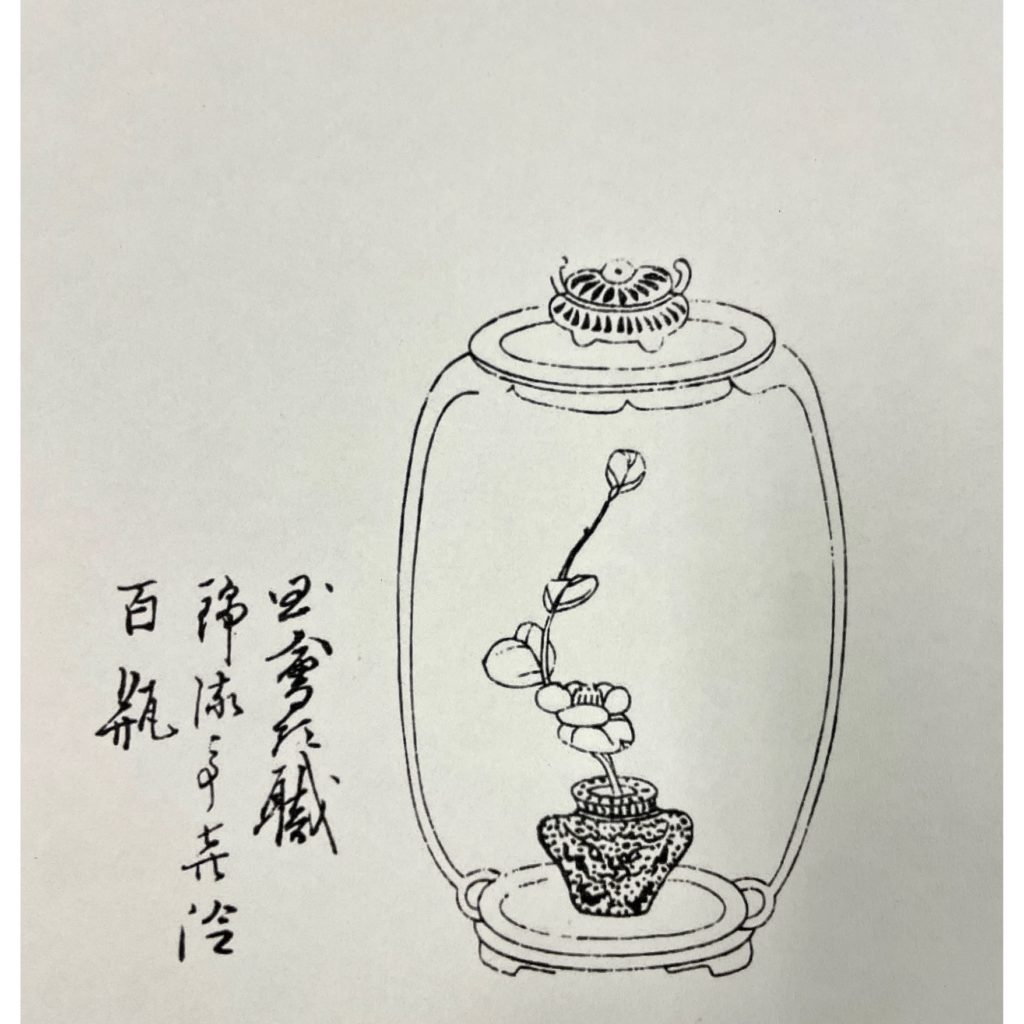

さて、今回2023年2年3期初日はその伝花「七種傳」のひとつ、「椿一輪生」。

「椿一輪生」は、池坊伝花のなかでも最も省略された空極の生花と云われています。椿一輪と、葉を三枚半みせて生けます。花と葉で計五枚の数として整えるのです。省略の極みです!

「花一輪と、葉三枚半」という極少の数!しかし、沢山の椿の枝束の中からその役枝に相応しい枝を選びます。

極限まで省略し、一つの命を表現する「椿一輪生」。松竹梅と同様「象徴的な命の表現」です。私は枝ぶりの都合で逆勝手に。

副は陽方なので、葉はしっかりしたものを。下段の葉一枚は、真の前のあしらい。16センチの耳月花入が理想。私のは17,5センチの銅器。茶道の「柄杓たて」を使用しました。一瓶を一本の枝で整えるのが原則ですが、二本を用いても。その際も一本に見えるようであれば。祝儀の席に相応しいとされています。

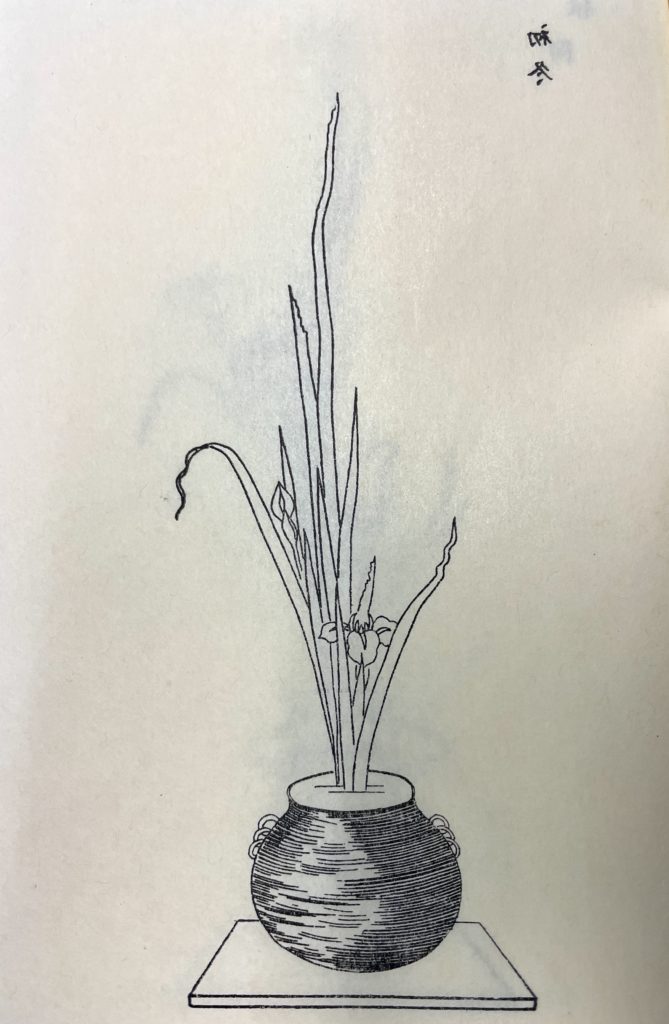

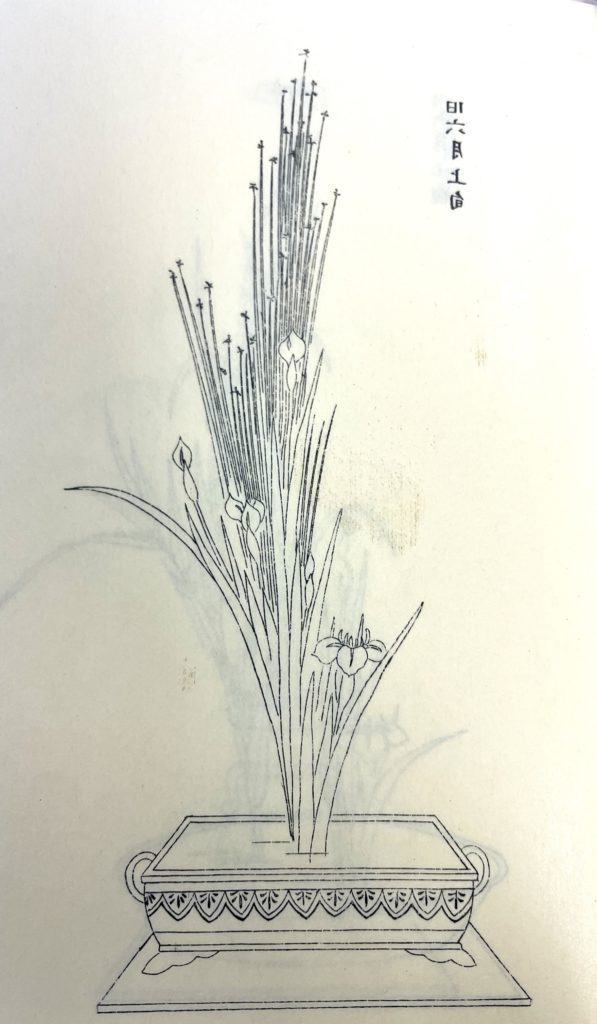

2日目は、燕子花の秋の姿。

「椿一輪生」は、<あるものから外す>。燕子花は、<一枚ずつ足して姿をつくっていく>。燕子花は、付き葉をとり、新たに葉を着せていくことでその世界を演出していきます。

四季がある日本に生まれた私たちはその四季の移り変わりを植物で識ることができ、また肌でも感じることができる。幸せなことです。

上記「花かがみ」の燕子花、冬の絵図に導かれて。

燕子花は、池坊でとても大切にしている花材のひとつですが、伝花ではありません。形を定めることなく勉強し続けるものです。勿論、花の旬は5・6月ですが、池坊では春夏秋冬、四季の移ろいに添いながら育つ燕子花の葉、花の姿の美しさを追求してます。リアリティとフィクションの間の演出表現。

私もこの花を生けた感動で華道にハマってしまったと言っても過言ではありません。永遠に憧れ学び続けたい花です。

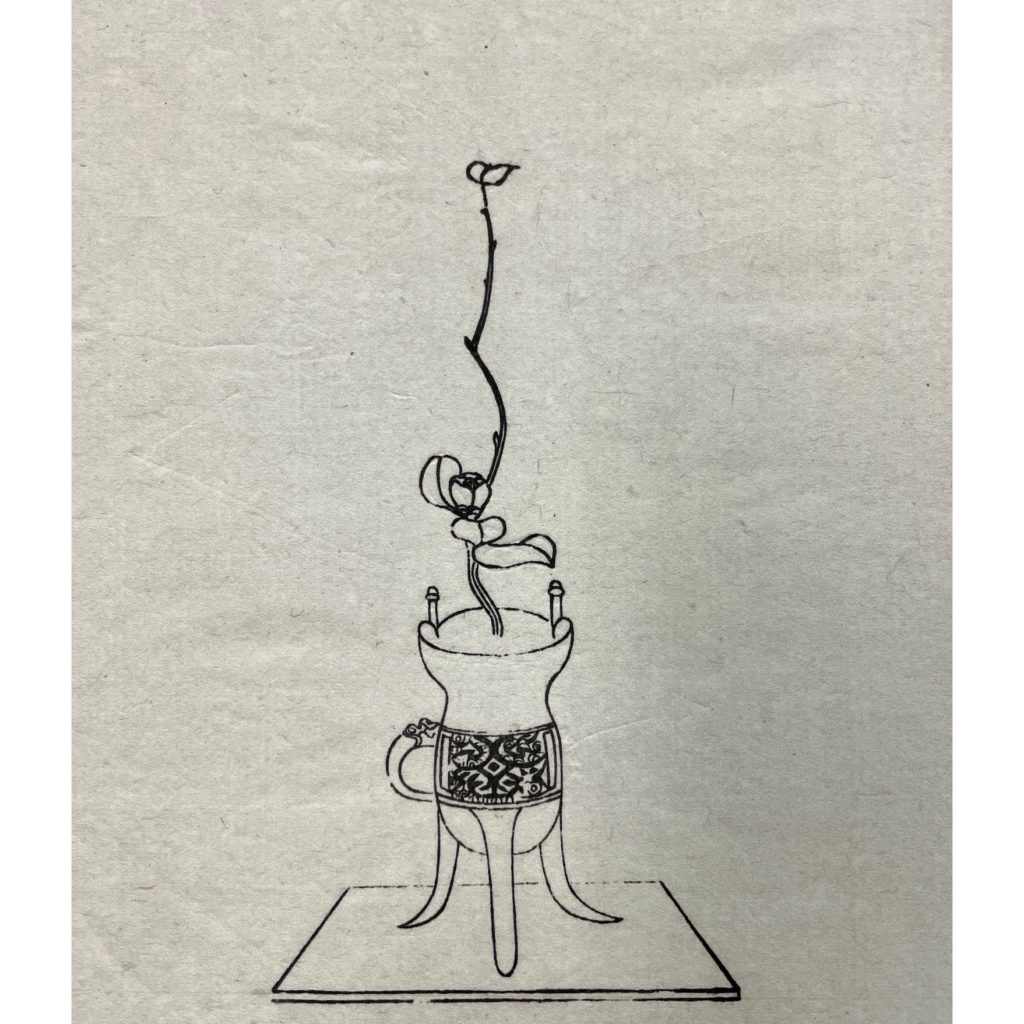

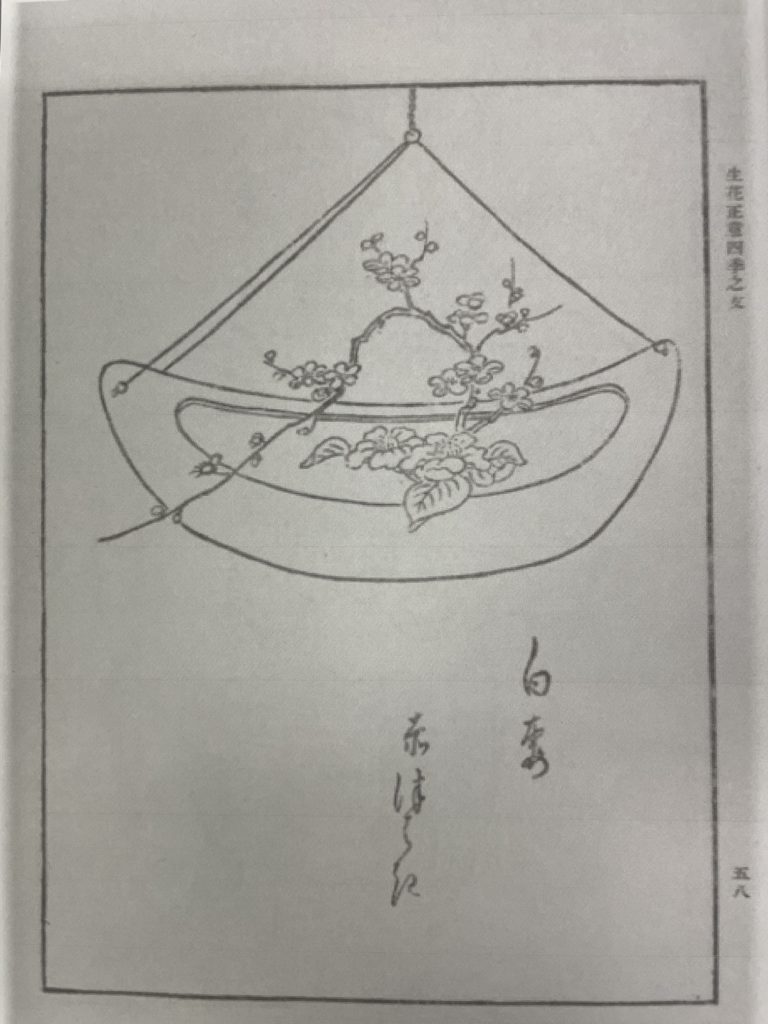

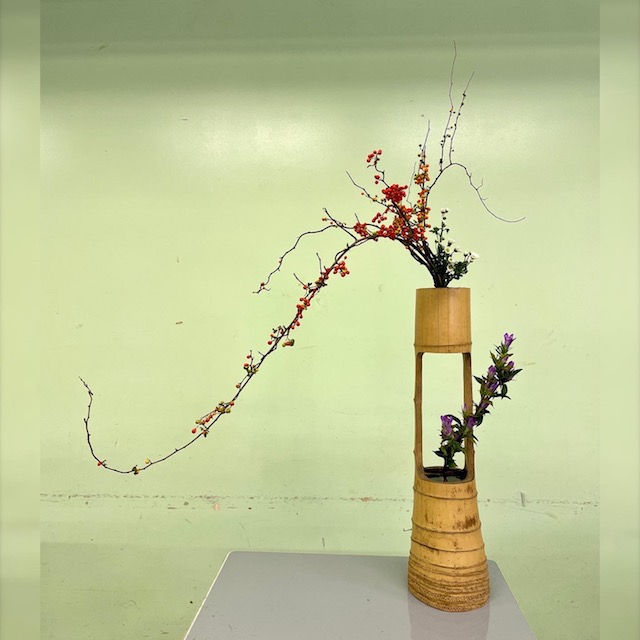

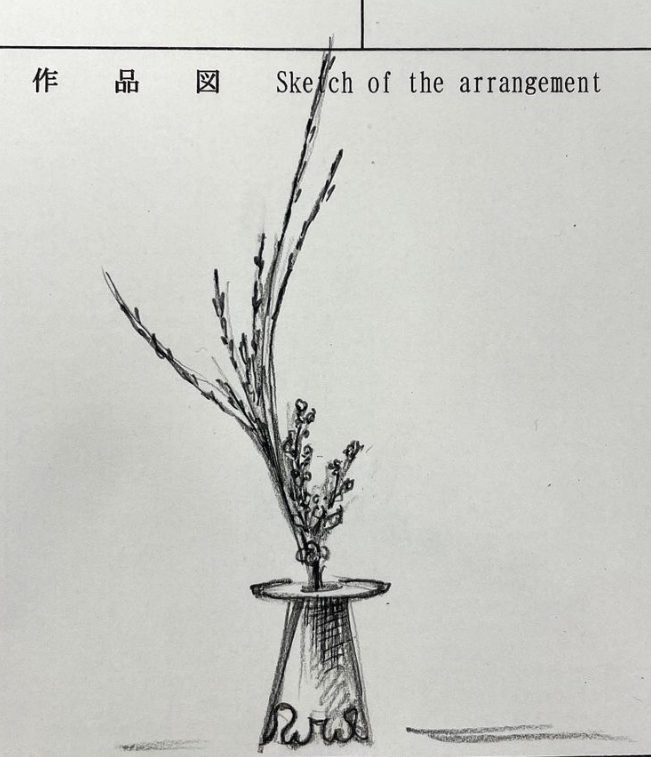

3日目は、「三船生方之事(出船)(入船)(泊船)」から「出船(でふね)」。

この花器は、室町時代以前からあります。

生花 五ヶ条「三船」のうち『出船』。朝、希望に充ち元気で港を出港する「出船」は目出度い祝儀の花形。風に帆を孕ませて、船が航海している風情を意匠的に表現。

蔓梅擬「帆形」と「艪(ろ)形」の二枝と根締めは小菊で構成。素直な枝を選んで軽やかに。出船は向かって左へ船の舳を向けます。

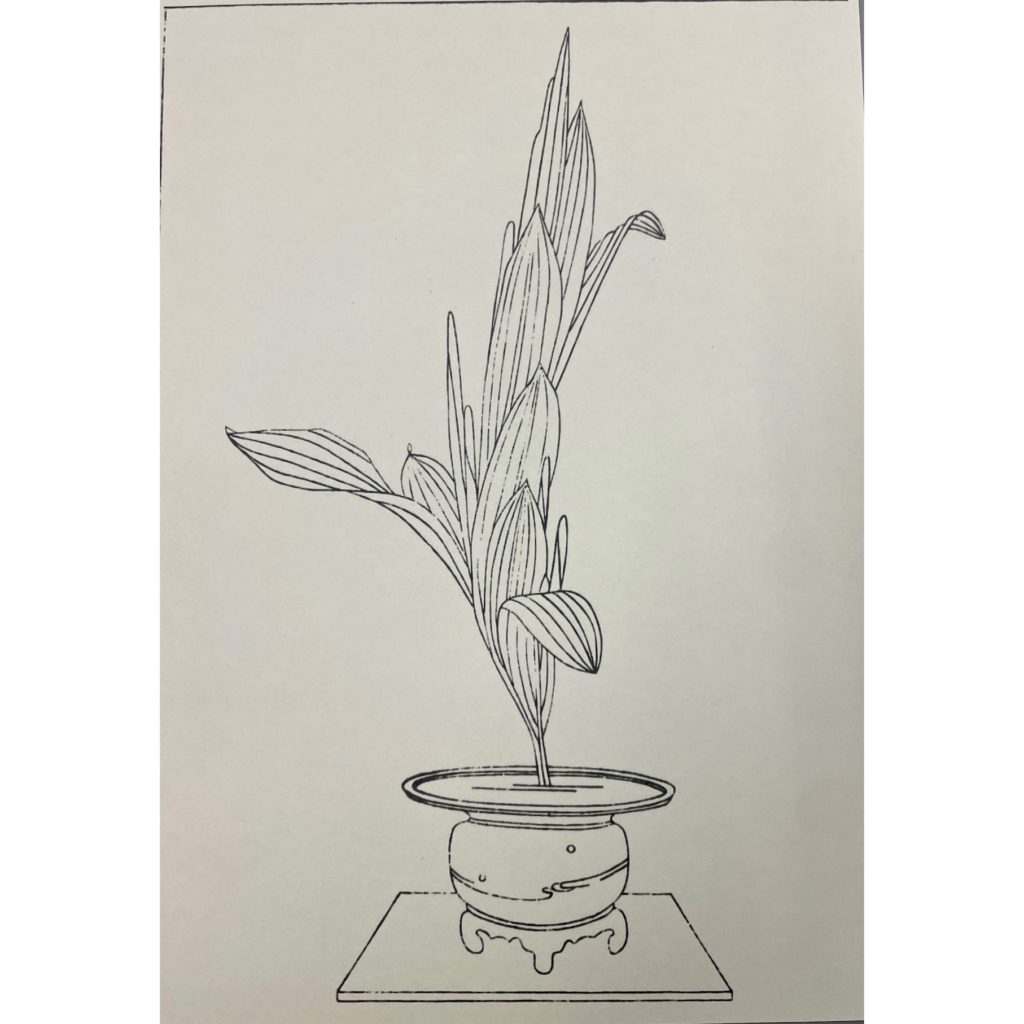

4日目は、葉蘭(はらん)。葉蘭は、生花を学ぶためのプラクティスの葉物です。

23年に現池坊宗匠専永宗匠の孫である専宗さまがNHKラジオに出演された時に『いやぁ、池坊の華道は昔から<葉蘭で始まり葉蘭で終わる>といわれているほどで、「花・華」ではなく「葉」を大切に生けます。なので、「華道」ではなく「葉道(はどう)」と言っても過言ではないのですよ~~』と、笑ってお話しされていましたが、池坊は本当に「葉」を大切にします。植物の「葉」が光合成し、根に栄養を蓄え「花」をつける。その植物が生まれ、育ち、枯れてゆく姿、その全ての命を見つめ、表現し、生けるのが池坊のいけばななのです。

葉蘭は、陰陽の理を学ぶのに一番優れた花材です。5枚から15枚までいけることが出来ます。7・9枚で生けることがバランスが良く、私は最高11枚まで生けたことがありました。今回は最大枚数の15枚です。勿論、配りでいけます。

御玄猪で生けることもできますが、今回は草の花器、大籠を選んだのでゆったりとした姿を生けました。

この日、『誰も特別なものを持っているわけでは無いから、頑張るしかない。』と、雅史先生から名言をいただきました。

最終日は三種生けか新風体。三種生けと新風体の講義をたっぷりとしていただきました。

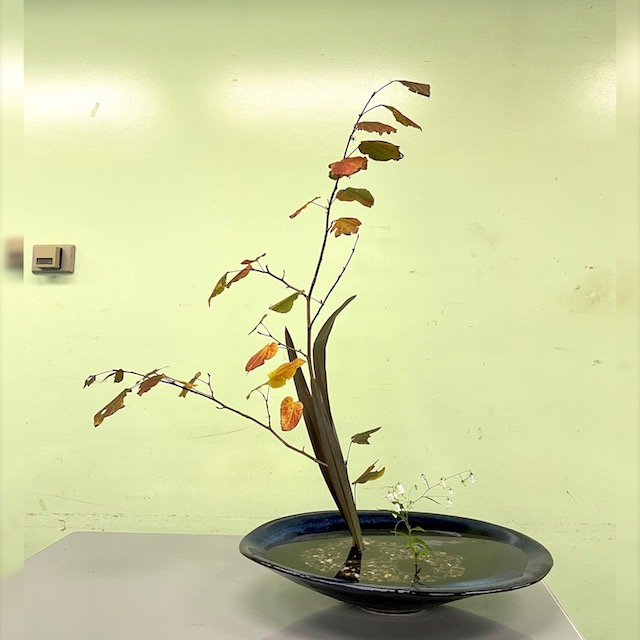

私は男株に「夏櫨(なつはぜ)」、雌株に「縞太囲」と「釣鐘ニンジン」を選び、三種生の株生けにしました。

生花は三種類までの花材で整えます。

一種生けは、「出生(しゅっしょう)美」。

二種生けは、「対照美」。

三種生けは、「融合美」「調和美」出会いの花です。

あぁ…、この話も書きたい。けれど、長くなるので またの機会に。^^

2023年もしっかり学びました。次は(今年)2024年1月15日から2年最終の4期、もうすぐです。

西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室 蓮心会 高森 梨津子

2022年 池坊いけばな 1年 3期(10月)「生花」の学び

迎春。2024年が明けました。今年も宜しくお願いいたします。

昨年 2022年の池坊中央研修学院、石渡雅史生花教室 1年目、3 期10月12日〜16日の報告です。

池坊に入門し、その「入門」の次、二番目のお許しは「初傳(伝)」です。 この「初傳」のお許しを頂くと、生花 「五箇条」と「七種傳」の伝花(でんか)の教えが伝授され、学ぶことが許されます。

さて 初日はその『五箇条』の伝花のひとつで、特殊な美感を表現するものの一つ「紅葉」。

紅葉は、花のない生花(ショウカ)。

花は無いが、紅葉・黄葉・青葉・曝(シャレ)木とで、充分に見応えがあります。基本的な陰陽の働きを守りながら、野趣のある素朴な味わいが素敵です。

景観表現なので、立花に近い情景です。

シャレ木を1〜2本交えて、秋の山の景観を表現。教室一面に紅葉!

花形の中心「真(しん)」に色の濃いものを用い、中段下段に黄葉、客位は上座ながら隠方なので、青葉を交ぜ生けて。美しい照り葉も用いて。

実は「もみじ」という植物は存在しません。『もみじる』という形容詞です。

教室中紅葉一色!まるで山の中に迷い込んだようです。街中にいながら紅葉狩りとは・・・初日から贅沢学びの幕開けです。

2日目は変化形。「二重切」の重切の花筒の生花。

変化形の重切花筒には一重きり二重切り、獅子口、二重切雲龍、獅子口の口が長い浦島、鶴首などの花筒があります。

1832年江戸時代に刊行された『生花株要記』に、夏の花に(二重切りの)上の重に花をいけ、下に水ばかりにしておくことがある。これは猛暑の時、水を見るためのものである。古来よりあることである。』とあります。風流な教えですね。

『初伝』の「蔓物の事」に『二重切りの上の重に生る事 置にても不苦(くるしからず)、下座の方へ蔓くだりたる事よし。根締めは草よし』と記されている通り、上の重に「蔓梅擬(つるうめもどき)と小菊」、下の重に「竜胆」を生けます。蔓ものである鶴梅擬の垂れて生育する出生を生かして。

鶴梅擬は、溜(ため)が効くので生けやすいです。真(しん)と副(そえ)の蔓梅擬が斜め手前に立ち昇りながら向かい合う姿の緊張感が、その後垂れ下がり生きて行く姿を引き締め、そして優雅にみせてくれます。

3日目は、変化形。『生花別伝』「上中下三段流枝の事」。

文字にすると、まるで格闘技の技のようですね(笑)

「流枝」とは、枝が育ち行く過程で何かの障害があり、そのまますぐやかに伸びていくことが出来ない状況の時、その状況を回避し、育てるところを探して伸びていきます。その植物が無心に生きようとするその姿を表現します。それぞれ枝が流れて行く前にその「座」をいれます。

教室では各自 枝ぶりをみて、上段、中段、下段のどれかを学びます。私は上段流し。最初に選んだ枝が折れてしまい、苦心しましたが「諦めない」根性で頑張りました。先生にお手直しで陽方に一本、花のついた枝を一本差し入れていただいたことで、パッと作品が明るく仕上がりました。

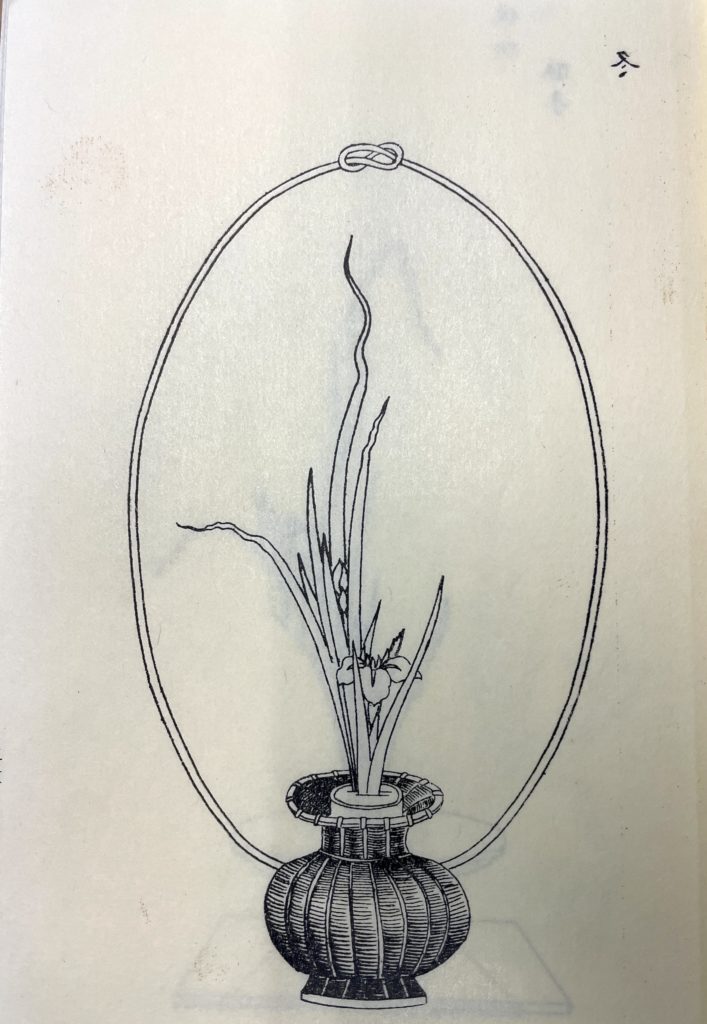

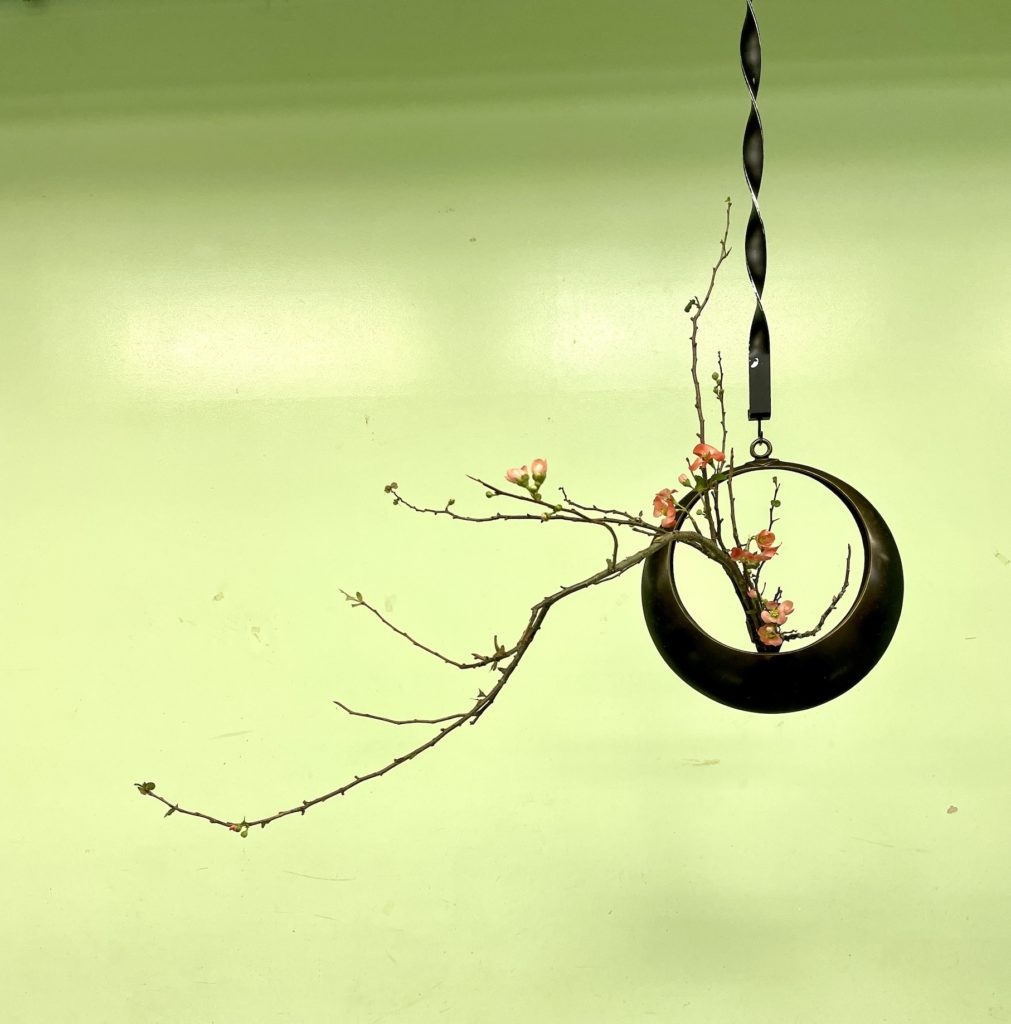

4日目は 同じく変化形。満月の月の輪形をした銅製の花器を釣って生けます。

花も木瓜。月型の花器の形との調和をはかり、特に躰の枝が月の丸い縁を沿うように。又、真と副が向きあい、真は前に出たら陽方へなびくことが肝要です。

釣花いけは、「草の草」の花形。

「月」の他に「横掛け」「向かけ」「寸切」「尺八」「根付(筆)」「手籠(釣り)」「獅子口」「瓢」「雪月花(色々な生け方有)」「釣船」など。

外に釣ったり掛けたりして花を生ける、その成り立ちは 実はもっとも早い いけばなの形なのです。

最終日は各自「三種生け」か「新風体」を自分で選んでいけます。

私は「三種生け」。根締めの岩沙参を、株分けにすることで素敵に仕上がりました!

万作の紅葉、枝ぶりが素晴らしかったので、マオランというチョコレート色の長葉を用い、秋らしく表現しました。

授業では、『三種生け・新風体とも、「器用」か「不器用」の花材をよく考えて選ぶように』と教わりました。花材の「器用・不器用」って?と不思議に思う方多いと思います。でも確かに、それはあるのです。

それは、「器用な花材」だから成功する、「不器用な花材」だから失敗する。というのではなく、それぞれの花材の特徴をよく識ることで「その花材の良さを最大限引き出しいかすことが大切」ということです。

「生花」とは、植物が光に向かって上に育ち伸び生きようとする姿を、それぞれ その植物の特徴をとらえながら表現する花形です。

生花には「正風体」と「新風体」の花形があります。

「正風体」には、一つの「型」があります。「真」「副」「躰」という三つの型とその「あしらい」から成り立ちます。先人が長い年月の上に創り上げてきた「型」です。

もう一つの「新風体」は「型」は、ない生花。「正風体」という「形」が生まれる前の、それぞれの植物が「生きる姿勢」を表現する花形です。

生花新風体は、現宗匠である45世池坊専永宗匠が1977年に発表された花形です。

華道にしても茶道でも、おそらく「道」がつく教えの世界では共通のことかと思うのですが、その道の『お許し』というものは、西洋の「ライセンス」とは考え方が違います。出来る様になったから許される運転免許証のようなライセンスではなく、「ここまで学んで来たので、次のステージの門を開いてもいいですよ」という、「そのために同じ空間で学んでを深めても良いですよ」という『お許し』なのです。

正直、紹介している伝花の全てを稽古を始めたばかりの「初傳」で理解するのは、とても難しいことです。しかし繰り返し続けていくことで毎年、少しずつ理解が深まっていくことができます。

焦ったいようなのですが、同じことを繰り返し稽古することを繰り返し、一年たち、二年経ちとその都度違う自分に気付いていく。それをまた繰り返す。

華道稽古を始めてから38年位経っている私。今まで時間をかけて繰り返し伝傳も含めて学んできましたが、最近ようやくその「傳花」の意味がわかり始めたような気がします。

いやぁ、いけばなは… 深いですねぇ・・・伝えきれませんワァ(笑)

まぁ、だからこそ飽きずに学び続けていけるのでしょう。この先人の素敵な教えを後世へと繋ぎたい。それが私の使命なのです。

西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室 蓮心会 高森 梨津子

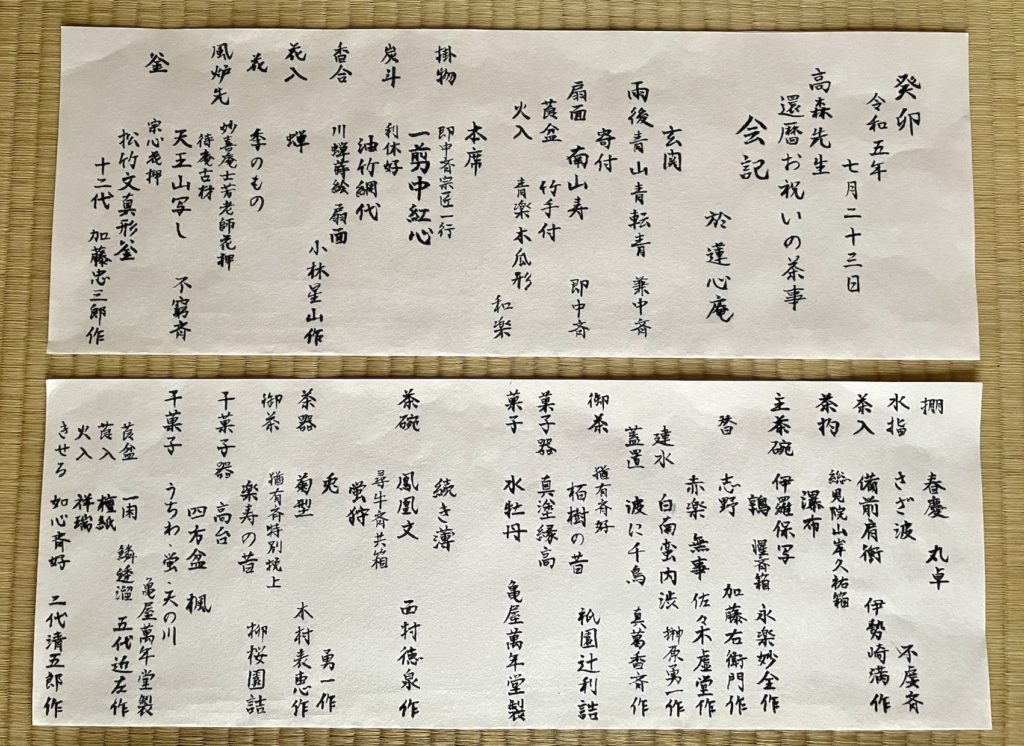

令和5年 7月「還暦祝い茶事」の報告 – 後座 –

令和5年 7月「還暦祝い茶事」の報告「 初座」 につづく「後座」編です。

茶懐石の後、主菓子をいただき、名残の拝見をして露地へ移りました。

たっぷりと水を打った外腰掛。暑さを忘れ…と 書きたいところですが、正直‥ 暑かったです。露地で静かに待っていると、席中を準備する皆の苦労が手に取るように伝わってきます。私はひとり、外腰掛けで今後の課題に真剣に向き合った時間でした。

ほどなく、喚鐘(かんしょう)の音が響き、つくばってその音を静かに聴きます。蹲踞で手と口を清め、後座の席へ。

後座の床の間には、蝉の花入に唐糸草と紫の桔梗、河原撫子、糸芒。涼しげで可憐なその花たちの姿を見、先程までの暑さがようやく吹き飛ばされました。

後座の室礼を拝見し、いよいよ、茶事のメインである濃茶です。

感染症対策で各点前でいただいていましたが、社中皆さんの希望により、三年ぶりに回し飲みをするお濃茶です。

「今回の亭主や幹事、そして半東全員、一人ひとりの “節目” を、皆と 一緒に祝い味わっている。」と感じ、とても、とても美味しくおめでたく感じる味でした。

茶入 伊勢崎満さん作 備前肩衝 御仕服 菊苺

茶杓 瀑布 総見院 山岸久祐共箱

主茶碗 伊羅保写 鶉 妙全作 表千家 代 惺斎の箱書

替 志野 加藤右衛門作 替 赤楽 無事 佐々木虚堂作 御濃茶 猶有斎好 柏樹の昔 ぎおん辻利

干菓子 団扇、水、蛍

薄茶器 菊形 木村表惠作

薄茶椀 鳳凰紋 西村徳泉 替 尋牛斎共箱 蛍狩 替 兎 榊原勇一

薄茶 猶有斎特別挽上 楽寿の昔 柳桜園

建水 白南蛮内渋 榊原勇一作 蓋置 波に千鳥 真葛香斎作

今回の茶事は、私の還暦祝いだけでには留まらず「蓮心会に携わる全ての方の節目を祝う」意味もあるとのことで「節目」をテーマに開催したいと聞いています。

お祝いの席に、美礼さんと奈月さんの連吟で「小督(こごう)」の仕舞いを披露。

能も「継続の力」です。お粗末でしたが精一杯勤めました。美礼さん、奈月さん、ありがとうございます。

東川先生がお祝いに「猩々」をお謡いくださりました。水中に住む酒好きの妖精の、祝言の趣を持った曲です。東かわ先生、ありがとう御座いました。

皆にこれだけのお祝いをしていただき、どれだけ幸せな先生でしょう! 高野竹工さんに特注で作って頂いた竹の花入を今回の記念品としました。皆で記念写真を撮り、名残り惜しいですがお開きです。

今回、今の段階で精一杯、目の前の事に集中する皆の姿と対峙して、わたしにとっても、皆さんにとっても、もの凄く大きな「節目」の茶事となりました。

改めて茶の湯は、人間を成長させてくれる難しくも素晴らしい学びだと確信しました。

この茶事の開催にあたり、試作や準備も沢山の日時を要しましたね。

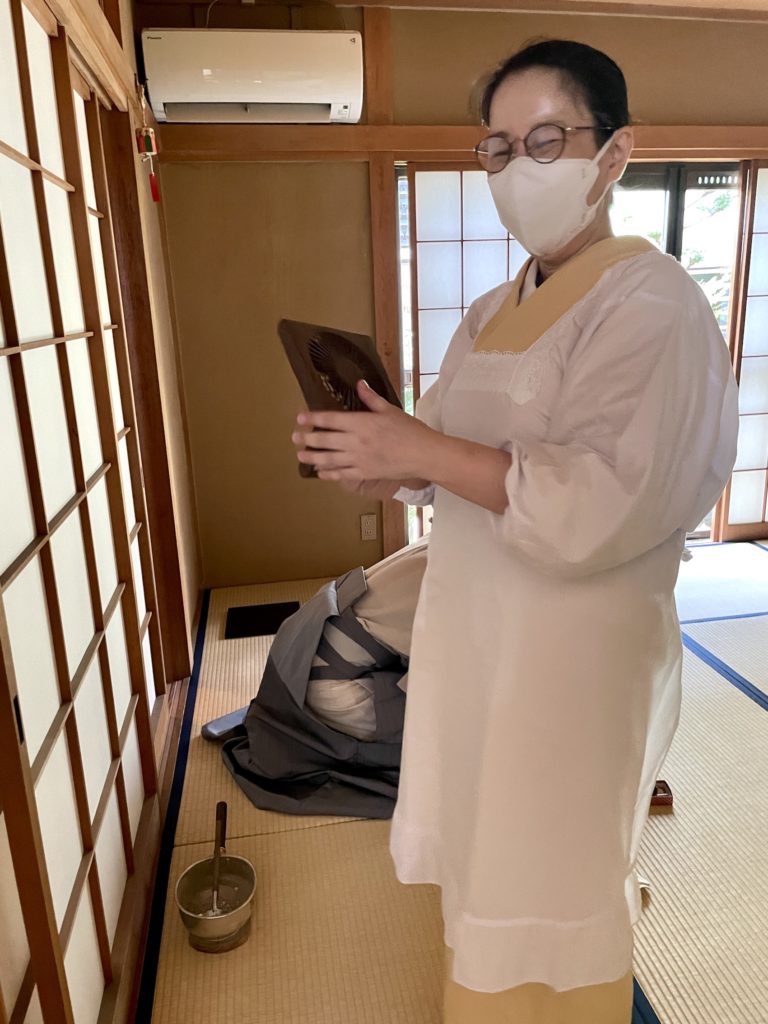

↓ 準備中の半東さんたち。

この準備を含めた「節目」の茶事を開催した経験を、しっかりと振り返り、この経験を今後、それぞれに 生かしていってください。

竹が強くしなやかに育つよう、今後も深く広い茶の湯の世界を学んでいきましょう。

素晴らしいお祝いの茶事でした。ありがとうございました。

今後とも宜しくお願い致します。

令和五年 八月大暑

蓮心庵 高森 宗梨

令和5年 7月「還暦祝い茶事」の報告 – 初座 –

私ごとですが、本年令和 5年(2023年)卯年、還暦を迎えます。還暦は 干支が生まれた年に戻る=生まれ直して赤ちゃんに戻る、ということから子供用の袖なしの羽織、ちゃんちゃんこを送り祝う風習ができたそう。赤は魔除けの意味もありますしね。

私は30歳から茶道と華道を伝えはじめました。道具も何も持っていのに。師匠から教わる世界が素敵すぎて。『こんなに素晴らしい、日本文化を知らないなんて、勿体ない!』ただ、それだけの気持ちが抑えられなくて。それから30年経。

思い返すと、弟子たちが初めて自分たちで「茶事」を開いて私を招待してくれたのは、3年半前。私が表千家家元から教授者最高職を頂いたお祝いの茶事でした。(「蓮心会 令和2年「教授者最高職授与祝いの初釜 」で報告しています。)

その時、亭主を勤めてくれた 亜希さんの姿勢、働きが素晴らしく、後輩たちは皆『いずれ亜希さんのような亭主になってみたい』と志し、その時 新たな目標が生まれたのでした。

それから3年半の経験を積み、「時期も熟したかな?」との私の期待と 弟子たちの気持ちが “ 啐啄同時 ” 。弟子たちから今年度、「還暦祝い茶事」を開催しましょう!。というお話に。

しかし、だれか一人で亭主を勤めるのはまだ自信がない。なので、今回は経験が長い深雪さんを中心に、美礼さん、奈月さん、定篤さんの4人のチームで取り組みたいとのこと。

企画・進行が仕事上でも得意な深雪さんが社中の結束を目的に企画書『お祝いの茶事ストーリー』を書きました。本来の茶事は、そのようなもので進行するものではありませんが、なにせ今回は、初めてのことばかり。見守ります。

道具組も自分達で考えるので、物語のイメージも出来てきます。普段の稽古日から茶室の準備を自分達だけでし、庭の手入れや、掃除、そして茶懐石の試作も何度も繰り返しています。

小学生の頃から稽古している昌平さんは、今や立派な造園技師に!

すだれ掛けの元木と、露地へ入るくぐり戸を作り直してくれました。

本番開催は、7月23日(日)。参加者が 22人となったので、11人ずつにわかれ、前日22日はリハーサルとし、全員が何かしらで茶事へ参加できるようにしました。

さて、いよいよ 当日。台風は上手く外れてくれ、あっぱれな快晴。本当によそ様の家に招かれた気持ちで玄関前で待ちます。

幹事が企画した「お祝い茶事のストーリー」とともに報告を進めていきましょう。『』内が その企画書の文章です。

『この度、高森先生の還暦のお祝と、日頃の感謝をこめて、蓮心会主催によるお祝いの茶事を開催させていただくことになりました。

一本の竹には平均六十個の節があり、竹ごとに成長点を持つそうです。竹が強く、しなやかに、そして早く成長することが出来るのも ” 節 ” があるからとも言います。暦が一巡し、高森先生が新たな一巡に入られる ” 節目 ” を尊び、お祝いするとともに、社中である私たちにとっても今回のお茶事を一つの節目に、これからも成長していく所存です。』

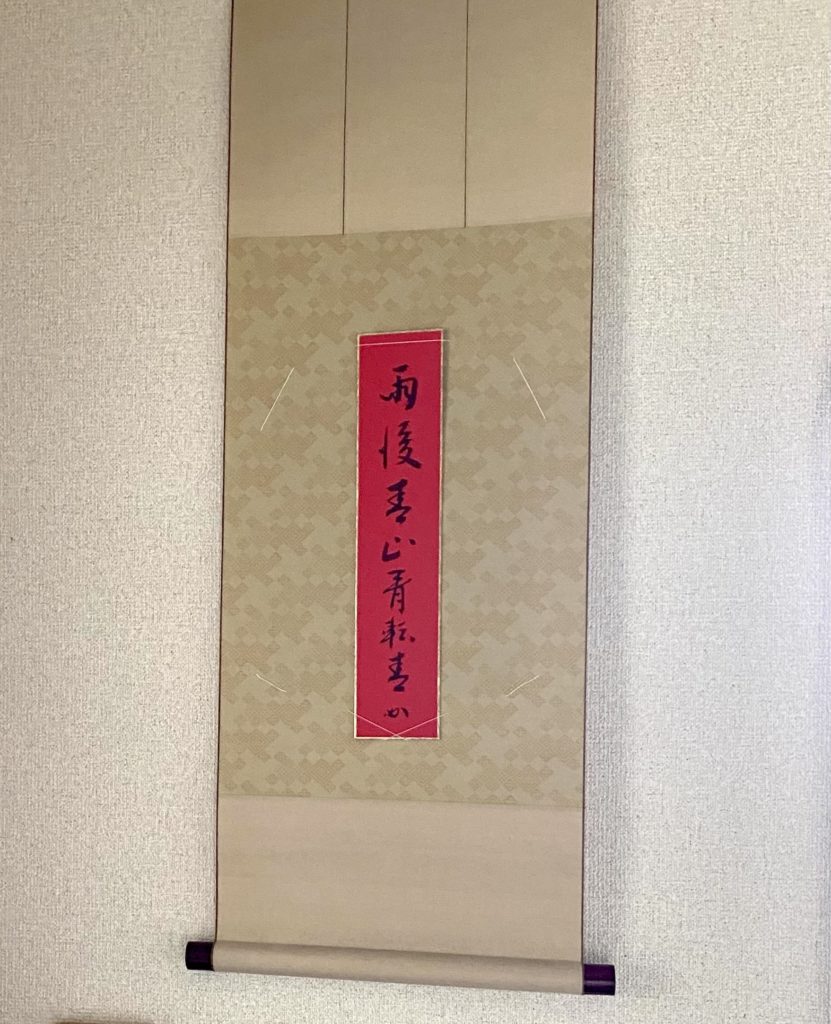

玄関に兼中斎筆「雨後の青山青 転青(うごのせいざんあお うたたあお)」の短冊。

『お祝いの茶事を開催させていただくことにあたり、私たちは自身の未熟さや力不足を実感しましたが、それでもこうして無事にこの日を迎えることができましたのは、先生のお世話になっている皆様のお力添えによるものです。これからも精進して参ります。』

この一行は「雨によって空気中に漂う塵も落とされ 山に生える樹木も潤いを得て、は鮮やかに青さが冴えている。」という、目の前のありのままの自然の姿を “ あぁ、ありのままだなぁ ” と素直に感じる心と同時に、

「目の前の塵が洗い流されて迷いがなくなり、端々しい生気を放っている。厳しい酒豪の後、自身がそれ以前と変わっている。」という、悟りの境涯も表しているそうです。

この会が始まるまで、皆が無心に 目の前のことに対峙している心持ちと、この会が無事に終わった後の皆さんの悟りの境涯を予感しているようで、とても楽しみになりました。

玄関から「寄り付き」へ。

寄付きの床の間に 即中斎筆の扇面、「南山寿」。

『高森先生の還暦をお祝い申し上げます。先生がご健康で末長くご活躍されますように。また これからも先生にたくさんの幸せが訪れますよう 社中一同お祈り申し上げます。』

「南山」は、中国再安の西南に悠々とそびえる終南山。この山は全山堅固な岩石からなるゆえ「不壊」を意味します。「寿」も「南山」も めでたさを表す縁語に繋がるため、正月などの祝い、特に長寿の祝いの席で好まれます。

「月の恒ゆみはりの如く、日の升(のぼ)るが如く、南山の寿(じゅ)の如く、かけず崩れず。松柏の茂(しげる)が如く、爾(なんじ)に承(う)くるくる或(あ)らざる無し」(「事文類聚」より)

この扇面から祝風が吹き下ろしているよう。期待に胸が膨らみます。

煙草盆の火入れも頑張って練習していましたね。水団扇があって助かりました。

玄関の厄除けの御守り粽(ちまき)と共に毎年、とても有り難く飾っています。

寄付で白湯代わりに頂いた冷たい檸檬水で爽やかに喉を潤した後、半東から「露地へ」との案内があり、露地へは昌平さんが竹を割くことから作ってくれた力作! の潜り戸をくぐり移ります。

綺麗に整えられた露地、苔。

これは 一朝一夕にできることではないですね。

昨夜梅雨明け宣言され、今日は “大暑”。とても暑い最中でしたが、今さっき雨が降ったのかと見まがうほどに水打ちされた木や草を抜け、時折り吹く風が 私たちの心を優しく清めてくれます。

亭主が蹲踞の水をあらため、迎え付けてくださいます。

『今回のお茶事は、先生のおめでたい節目に開催されるものです。また、社中にとってもひとつの成長の節目でもあります。そのため、次に目指す先を見定める良い機会とも言えます。

普段は先のことや雑念に振り回されがちですが、こういった「節目」のタイミングこそ、今一度、大事なことに向き合うことができているかどうかを自分に問いかけていきたいと思います。今後も引き続き、ご指導を賜りたく、宜しくお願い致します。』

莨盆 一閑 鱗透溜 五代 近左作 火入 祥瑞 莨入 檀紙

煙管 如心斎好 二代 清五郎

ご亭主の深雪さんに迎えられ、初座へ関入りすると、「一箭中紅心 (いっせん こうしんにあたる) 」のお掛けもの。

表千家九代 了々斎宗匠が書かれた一行物で、寄付きに即中斎の箱書がありましたね。

「箭」は矢。「一矢でど真ん中を射抜け。当たらないまでもど真ん中を狙え。」「一点一心に集中する。」

聞けば当たり前のことのようだけと、これがなかなか、簡単に出来ることではあません。「瞬間、ことの本質に対峙する。」「自分がやるべきことからやれているか?」「目の前のことに、集中する!」

今年の初釜、この掛物の言葉に触れた時、皆の中にまるで電気が走るように何かが生まれた瞬間があったのではないでしょうか?

この掛物から、今日という日が始まったことを思い、感無量の気持ちで改めて拝見しました。

皆のなかにそれぞれの形で確実に茶道で培われた意識が育っている。だからこそ、この掛物しかないと感じた。その声が聞こえてきました。

この言葉とともに一日を成功させようと一心になっている皆の姿を頼もしく、そして心から嬉しく感じました。

たっぷりとした松竹文様の真成形の釜、十二代 加藤忠三郎作。寄付に宗心宗匠の箱書きも寄付きにありました。

拝見すると灰も綺麗に整えられていました。

濡れたような潤いのある春慶塗の丸卓、竹で出来た水指は繊細で細かな漣(さざなみ)の模様が施され、まさに高野竹工の伝説の名人職人、不虔斎(増田宗陵)さんの技。水辺にさざ波が広がる様子が目に浮かびます。

同じく高野竹工さんの職人、窮斎作が利休ゆかりの待庵古材で造られた風炉先「天王山写し」。妙喜庵の士芳老師の花押が漆で有ります。

岩清水八幡、男山から天王山を眺めたときの景色を妙喜庵の写したものだそうです。「天王山」大山崎の山で、「天下分け目の天王山」と比喩される山崎合戦の舞台。秀吉は天王山に城を築き、利休に二畳の茶室「待庵」を作らせました。その茶室が後に妙喜庵に委託されています。

天王山北西には、細川三斎と古田織部が境に蟄居する利休を見送った場所もあります。

戦国時代から安土桃山時代、生死をかけて生き抜いた武士たちの息遣いが感じられる妙喜庵の古材で天王山を写した風炉先は、目の前の茶室全体を山々に囲まれた大自然に一気にワープさせてくれました。

さて、今日の一日は「天下分け目の天王山」… となるか?と感じてしまいました。

利休好みの油竹網代の炭斗。火箸は竹の節。釜敷は木村表惠作、こより。

釜に清らからな水が足されるその音は、朝茶ならではの瑞々しさで、外の暑さをすっかり忘れさせてくます。

香合 小林星山さん作「翡翠(かわせみ)」。初夏を知らせる渡り鳥。

香合を拝見させていただき、亭主にお尋ねします。

実は道具組の相談があった時、この香合は普段使いにしていたものだったので少し不思議に思って、道具組みの担当 奈月さんに『香合はもっと値打ちのあるものにしては?』と聞いてみました。すると、『幸福な蒼い鳥は幸せを運んでくれる。なので、今回先生へのお祝いに是非、と想い選びました。』とのこと。

一つひとつの道具に皆の”想い“ が込められて選ばれている。これこそが茶事の醍醐味。

ほの暗い室内でこそ、生き生きと輝く金と翠の輝きは、皆の想いの深いさなのだと感じ、あらためて感動しました。

幸せ気分に慕っていると、鼻腔をくすぐるお出汁の良い香り!茶懐石のはじまりです。

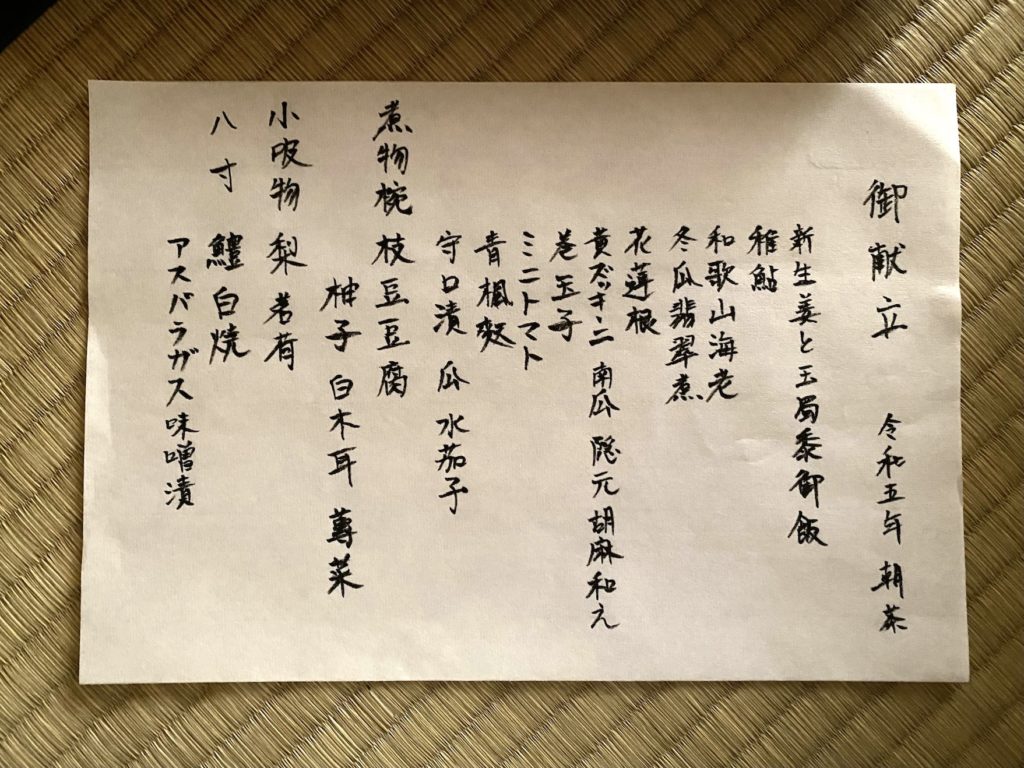

お献立は、新生姜と玉蜀黍ご飯、稚鮎、和歌山雑賀崎の海老、冬瓜翡翠煮、花蓮根、黄ズッキーニ・南瓜・隠元胡麻和え、巻玉子、ミニトマト出汁付、青楓麩、守口漬・瓜・水茄子の漬物。

茶懐石のメイン、煮物椀は「枝豆豆腐」、柚子、白木耳、潤菜。

すべてに心と身体が喜ぶご馳走。この時間、永遠に続かないかな。と思っていると、小吸い物が運ばれてきます。梨と茗荷が刻んで浮かんでいます。シャリシャリと食感がさわやか。

そして、茶懐石のハイライト。亭主から「八寸」で一献。

焼き加減、塩加減とも絶妙な美味しさ! 和歌山の鱧の白焼と、アスパラガスの味噌漬けの「八寸」。

「こんなに綺麗に盛り付けてあるので、どうぞ取り分けてくださいませ。」

「千鳥の盃」を楽しみ 茶懐石を楽しんだ最後に、縁高で主菓子をいただきます。

とても涼しげな「水牡丹」の主菓子。優しくて上品。

『お菓子を召し上がりましたら、露地へ。』との案内に、『お鳴り物でお知らせください。』と、主客の挨拶。初座の名残の拝見後、ふたたび露地へ。

と… 。

かなり長くなりすぎてしまいましたが、ここまでが茶事の初座です。

つづきは後日、「後座〜編」で報告させていただきます。お楽しみに。

西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室 蓮心会 高森 梨津子

2023年 7月 池坊いけばな「生花」の学び

(池坊いけばな「生花」の学び、去年の報告も一緒にさせていただいているので間際らしくてすみません。月の時系列で投稿しますので、ご理解ください💦)

今年令和5年の池坊中央研修学院、石渡雅史生花教室 2年目 2期 、7月3〜7日の報告です。

よく皆さんに云われるのです。『年に何度も京都へ行くなんて優雅ね〜、羨ましい〜、沢山名所を知っているのでしょう?』と。

現実は~~、皆さんが想像してはるものには~~ 全く当てはまりませんのや~~ (京都弁)。 毎朝 6時半には起き、8時半に開門する六角堂の学院へ入り、授業の準備。 9時半から12時まで講義(10分の休憩あり)。昼食の後は 18時まで実技 (きっかり15時に15分のおやつの時間あり)。毎日がついていくのに必死な講義と、目の前の今日中に生けるべき花のことに必死で 一日が あっという間! 18時過ぎ、ご挨拶で解散すると毎日クッタクタ。勿論、観光する場所は全て閉まっているし、行くエネルギーなんて残っていない。お腹ペコペコ、早く帰りたい、明日のために寝たい。そんな五日間なのです。

しかし、花だけにむきあい、華道のことだけに「缶詰」状態で学べる。こんな幸せな時間があるだろうか。海外旅行より贅沢で濃密な時間を堪能できる深〜い期間。

ま、しかし 欲張りでタフな身体も持つ私としては やはり、せっかく京都へ行くのだから、茶道の教えを感じられるようなひと時、また、東京では味わえない「お休み」を愉しめたら…との思いで「どこからしらへ」と、いつもアンテナを張っている。スミマセン、貪欲なので。

ことのほか猛暑が厳しかった今夏。そんな日々のなか、「京都で 蓮を じっくり観たい」そんな希望が私の胸にうずいていました。

「水無月」のお菓子を食べて、名越の祓えの行事を済ませた7月初旬、祇園祭の準備が進み出した京都へ一日早入り。

久しぶりに花園駅近くの「宝金剛寺」五位山、ここの庭園は素晴らしい。「天龍寺」も好きなお寺ですがいつも混んでいるのでサラサラと素敵な庭を堪能しながら抜け、竹林側へ出てその裏山の竹林を越えて、本命の小倉池へ。

ここはまだ未開の地なのか?蓮のシーズン前とはいえ、周りにはほぼ誰もいない。

こうして 現実に生きている植物を実際に見て廻ることは、とても勉強になる。古人が『花は脚で生けよ』と言った意味がよく分かる。

実際に稽古で生ける作品と、現実に目の前に咲いている自然界の姿とは全然違うのだけれども、その ” 型 ” 生まれるべくして生まれ、その心が今に伝えつづけられているその “ 想い” が理解できる気がするの。

観光客で混む前の午前中早々に、小倉池の蓮に癒され滞在先へ帰宅。さあ、明日からの始まる授業に備えます。

2年目 2期 、7月3日 初日は「蓮」。私がこの世で一番好きな花。

蓮の花や蕾、朽ちた葉や花にも深い意味がある。それがこの花の特徴で池坊では「命」「時間」を表現する生花です。

現在を表現する「開葉」「開花」。

未来を表現する「開葉」「開花」「莟」。

過去を表現する「朽ち葉」「蓮肉(れんにく)」。

水の深さを測る役、偵察隊の「浮き葉」。

『 一瓶調えたる姿は さとり の 因(おこり)なり 』

一昔(25年位?)前、京都の夏期講習で蓮の生花・立花を学んだ記録を見つけたので投稿します。↓この時は当然 剣山。今は、当然 配り。

蓮の花、関東はたいてい茶碗蓮と呼ばれる小ぶりな花。関西の蓮は大きさが まるで違うので迫力。この花を生けていると誰もが幸せで平和な気持ちになります。

2日目は「株分け」。今回は、太囲と燕子花で「魚道生け」。

「株分け」は根本の「躰」を分ける手法です。

「魚道生け」とは、両方の株が ” 水辺で生きる植物 ” 。

「水陸生け」とは、” 陸地で生きるもの” と “水辺で生きるもの” を生け合わせる表現。← 陸ものと水物は一つの株になれない由。

(「水陸生け」は、2022年 2期 3日目で「夏はぜと燕子花」で投稿しています。)

「陸もの」を二種で株を分けて表現することはしません。一種でもね。←「一つの命」なので。

三種生けに限り、副が別れることがあります。

新風体も同じ剣山で株分けることが、今、流行していますね。

三日目は、燕子花の二重生け。

上の重には「懸崖の花」、下の重には「立ち登る姿」を表現します。

『ベストを常に出すのは難しい… 今ある実力の一番の解答を出す。

専永宗匠の父、専威宗匠が、

『いけばなの目的は、“ 人生の陶冶(とうや) ” にあり』と伝えたそうです。

「陶冶」とは、焼き物の粘土をねるなどの工程でのことす。

人格を形成することと同じ。

人生は、どう悟りに至るよう目指すか。悟りを得られる道、

『人格の完成を目指している』

「成長しよう」という気持ちが、若さであり、10代でも諦めたら老人。

脳の成長はいつまでもつづきます。体力は平行しませんが…。

素晴らしい教えです。

四日目は、「月」の花器に燕子花。

上空に浮かぶ月を象徴する花器なので、軽やかに生けます。

「反ること」が若さの表現。とお聞きましたが、なるほど確かに。踊芸の世界での表現も同じですね。

最終日は、「交ぜ生け」。「交ぜ生け」は秋草に限り許される表現。

情景描写として、主従の分けなく 一瓶をまとめる、夏の水辺の情景描写として生まれた手法、「行」の花行です。

秋の野にありそうな植物たち

・芒と、女郎花、桔梗、菊

・女郎花と、撫子、桔梗

・桔梗と、撫子

・刈萱と、撫子 など。

夏に活用する水物では、

・太囲と、燕子花、河骨

・蒲と燕子花

・葦と、燕子花 など。

実技は、「芒と、女郎花」。

花かがみより「太囲と、燕子花」↓ (反転しています)

以上。

最終日に蜻蛉返りで、次の日は東京お茶の水の池坊会館で「巡回講座」です。

さて、これで7 月までの報告ができました。(去年の10月のはまだですが)

ようやく、7月23日に弟子たちが私の “還暦のお祝い” に「茶事」を開いてくれた報告ができます。

お楽しみに。

西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室 蓮心会 高森 梨津子

2022年 4月 池坊いけばな「生花」の学び

今年2023年の「生花」の学びを投稿したので、昨年2022年の石渡雅史先生の一年目、一期の報告を。(なかなか進まないので サクッとね)

2022年 4月25日〜29日。

『 “美しい” とは なにか… 』から始まった池坊生花研究室。皆さんならなんと答えますか?

「健気にイキイキと生きる命の姿」「海に沈む夕焼け」から「いま高騰中の金」など、24通りの答え。

<美しさを目指すのは人間だけ。>

この教室では、3種生けと新風体以外は剣山を使わない!さあ、楽しみな三年間のスタートです。

初日は基本中の基本、「川柳と小菊」。配りの留め方も丁寧にご指導下さり嬉しいです。

作品録もしっかり書いて提出です。

二日目は華道の歴史の講義の後に「山梨と都忘れ」の二種生け。

いけばなの哲学は、1542年28世 専応口伝がルーツにあります。30世 専栄の花伝書に『出生(しゅっしょう)の姿 肝要也(なり)』とあります。その後、広めていくために だんだんと生花は形を持っていきます。

「命の姿」が大切なのです!

花配りで生けるのは なかなかに大変ではあります。が、『諦めず、誤魔化さず、真摯に花と向きあい、腕をつけていこう!』と改めて心に決めました。

三日目は “春”の燕子花。杜若とも書きます。

燕子花は池坊でとても大切にしているけれど「伝花」ではありません。

季節表現の最たるもの。春のうぶな姿を生けました。初めて「うぶ葉」を真に生けました。↓ 真の前葉を隠方に生かすのも初めて。教室の皆さんの色々な生け方を見ることが出来るのも嬉しいです。ちゃんと段階を踏んで理解していくことが大切!

四日目は「花菖蒲」。

「いずれ菖蒲(あやめ)か燕子花」。花道を学んでいないと違いは分かりにくいですよね。この季節、端午の節句限定。

『子供は親を超えて成長して欲しい』という先人の想いがこうした “型” として伝えられていることに毎年感動します。

そう… ここはいけばな発祥の地。全国から多くの方が学びに来ています。

生花の型は時代で変化していることも実感しました。

最終日 5日目は「三種生け」か「新風体」。自由に選べます。

池坊の三種生けは、自由と多様を求める心。” 挑戦する心理から発生した” と学びました。三種生けの可能性にワクワク。↓

↑ リョウブは、古くからある植物ですが、その枝ぶりが素敵だったので三種生けで生かすことにに挑戦!

今回は一日早入りして、京都在住のお友達とドライブ。京都の海沿いを走り、伊根の船宿へ。昔々、ドスガトスにアルバイトに来ていた成蹊大の学生がここの出身。ず〜っと来たかったので思わず電話しちゃった。ネギぼーず みたいな髪型だったからあだ名は「ねぎ」。イチゴ農家の息子と恋愛し嫁ぎ、自分たちで無農薬の野菜を一所懸命作ってた。もう立派なお母さん、夏子。懐かしかったなぁ~~

そして、お友達が日本で一番好きだという久美浜にある、とてつもなく素敵なホリデイホームへ。あらためて。日本って、素晴らしく豊かな自然の宝庫の島ですね!

西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室 蓮心会 高森 梨津子